(▼以下の内容は広島1万人委員会第74回チラシを転載しています。)

私たちは伊方原発の運転差止を求めて提訴します

私たち「広島市民の生存権を守るために伊方原発再稼働に反対する1万人委員会」(略称:広島1万人委員会)は、この11月28日(土)の月例総会で、四国電力伊方原発の再稼働を阻止するための活動の一環として、広島地裁に「伊方原発運転差止」を求めて提訴することを決定しました。私たちの主張が司法に認められれば、伊方原発は再稼働できなくなります。

右のマップを見ておわかりのように、伊方(いかた)原発は広島市からほぼ真南に約100km、愛媛県の佐田岬半島の付け根伊方町にあります。幅狭の、険しい半島の海縁に張り付くように伊方原発は立地していますが、面しているのは瀬戸内海です。

愛媛県や四国の問題なのに、なぜ広島市民が?と訝しく思われる方も多いと思います。伊方原発再稼働問題は、伊方町の問題であり、30km圏内自治体市民の問題であり、愛媛県、四国の問題なのですが、私たち広島市民にとって、特別に大きな意味を持つ問題です。それは私たちにとって広島はかけがえのない「ふるさと」で、失うわけにはいかない、という事情によります。

再稼働ぐらいでなにを大げさで短絡的なことをいう、と思われる方も多いと思います。ところが実際にはそう大げさでもないのです。

伊方原発が、福島原発事故なみの苛酷事故を起こせば(現在の原発規制行政は“原発は苛酷事故を起こす”という前提のもとに成り立っています。“原発安全神話”時代とは様変わりです)、私たちが広島に住めなくなるのはもちろんですが、仮に事故を起こさなくても、再稼働して通常運転に入るだけで、伊方原発からの放射性物質で私たちの生命と健康はじわじわと蝕まれていくからです。その事情をみなさんにご説明するのがこのチラシの目的です。

伊方原発がフクシマ並の苛酷事故を起こせば100万都市広島は壊滅します

最初に伊方原発が苛酷事故を起こした場合の事態を想定しましょう。断っておきますが、伊方原発が苛酷事故を起こすという想定は、なにも私たちの妄想の産物ではありません。現在の原子力規制委員会の規制基準を下支えする根幹の想定です。ですからその事態を想定して、特に原発立地自治体に法令(原子力災害対策指針)で30km圏自治体住民に避難と避難訓練が義務づけられているのです。

まさに「原子力規制委員会の規制基準に適合したからといってその原発が安全だとは申し上げません。原発にリスクゼロはない、のです」と田中俊一規制委員長自らが何度も繰り返すとおりです。

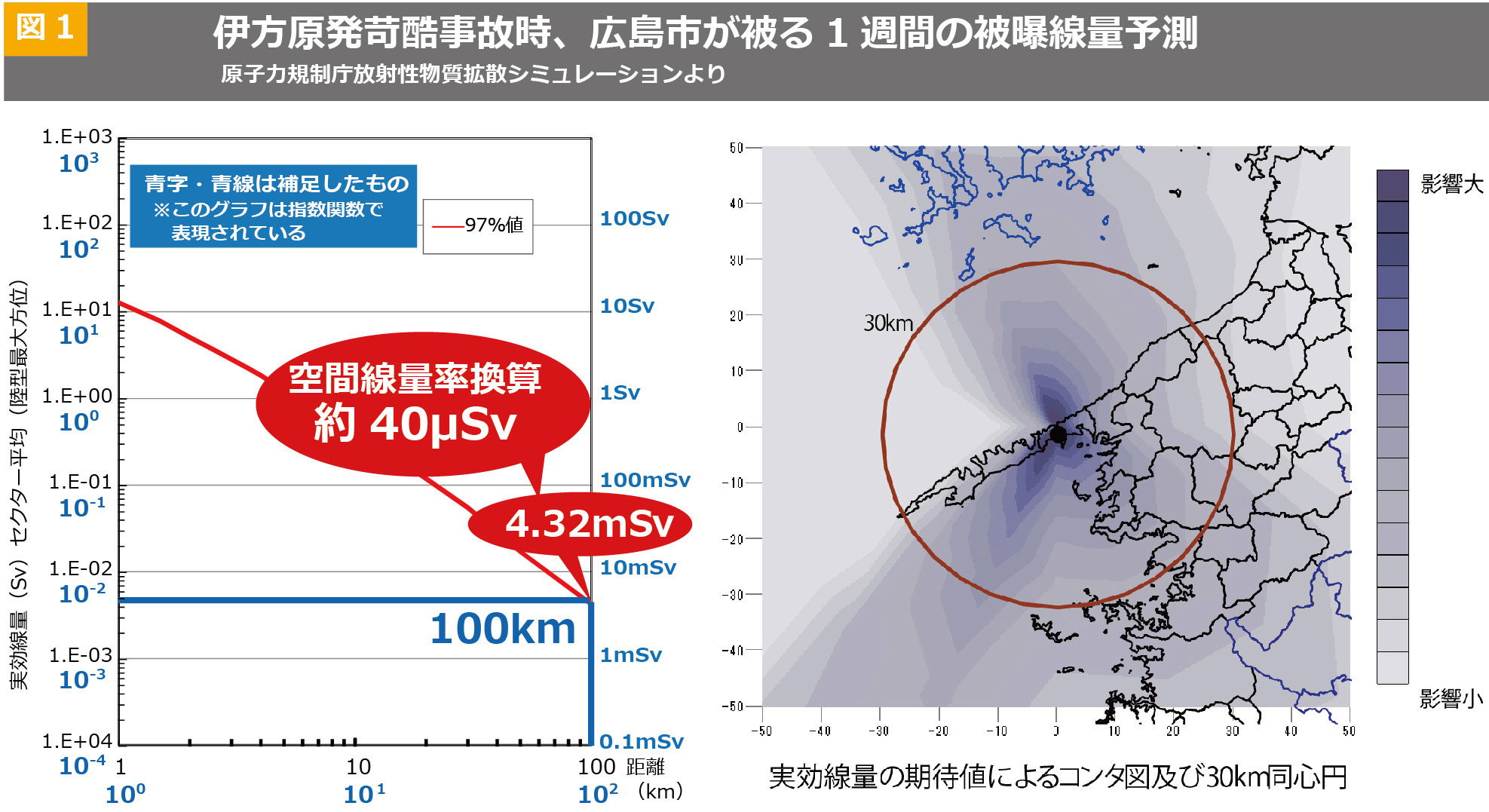

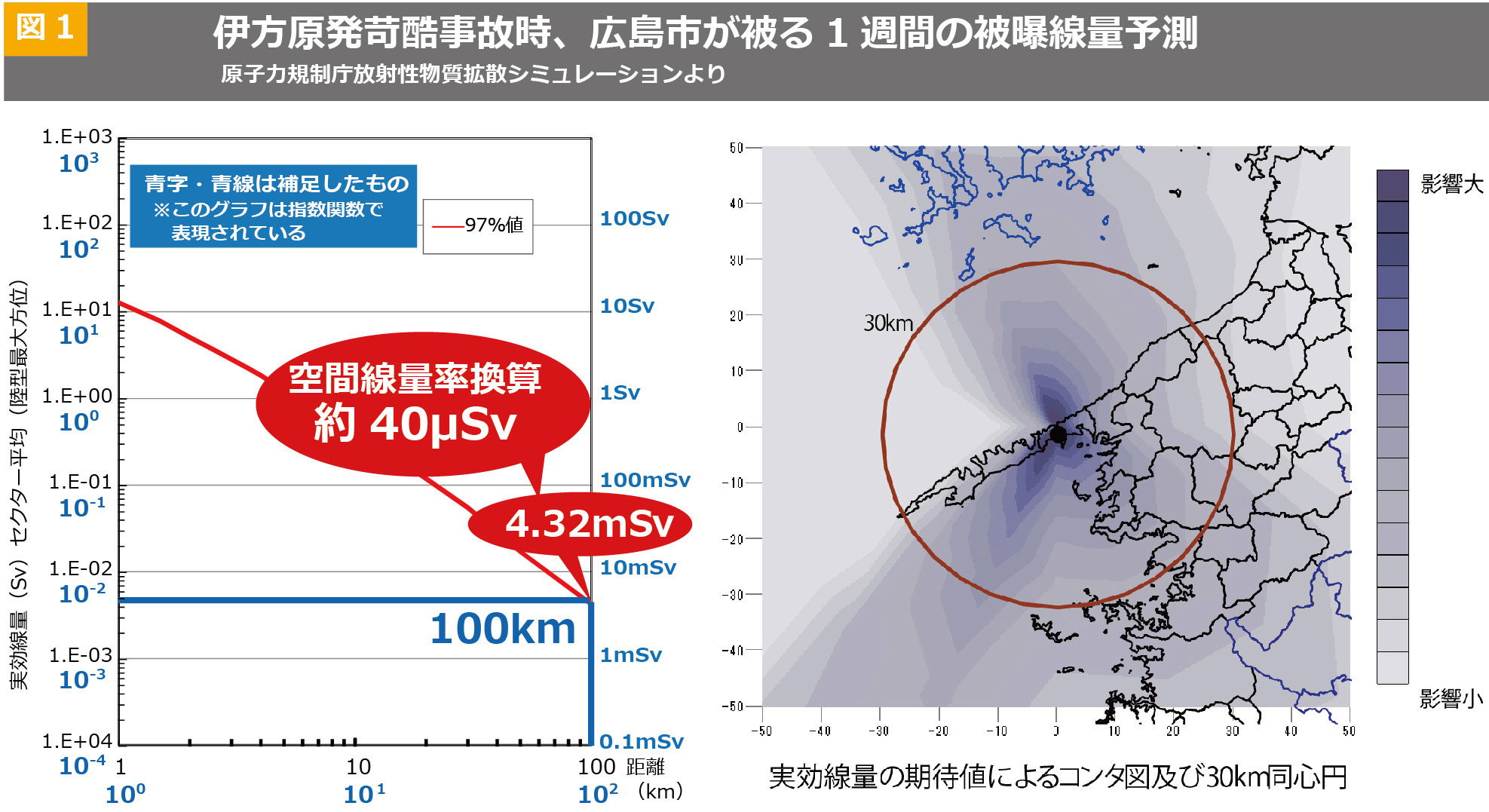

規制庁の放射性物質拡散シミュレーション

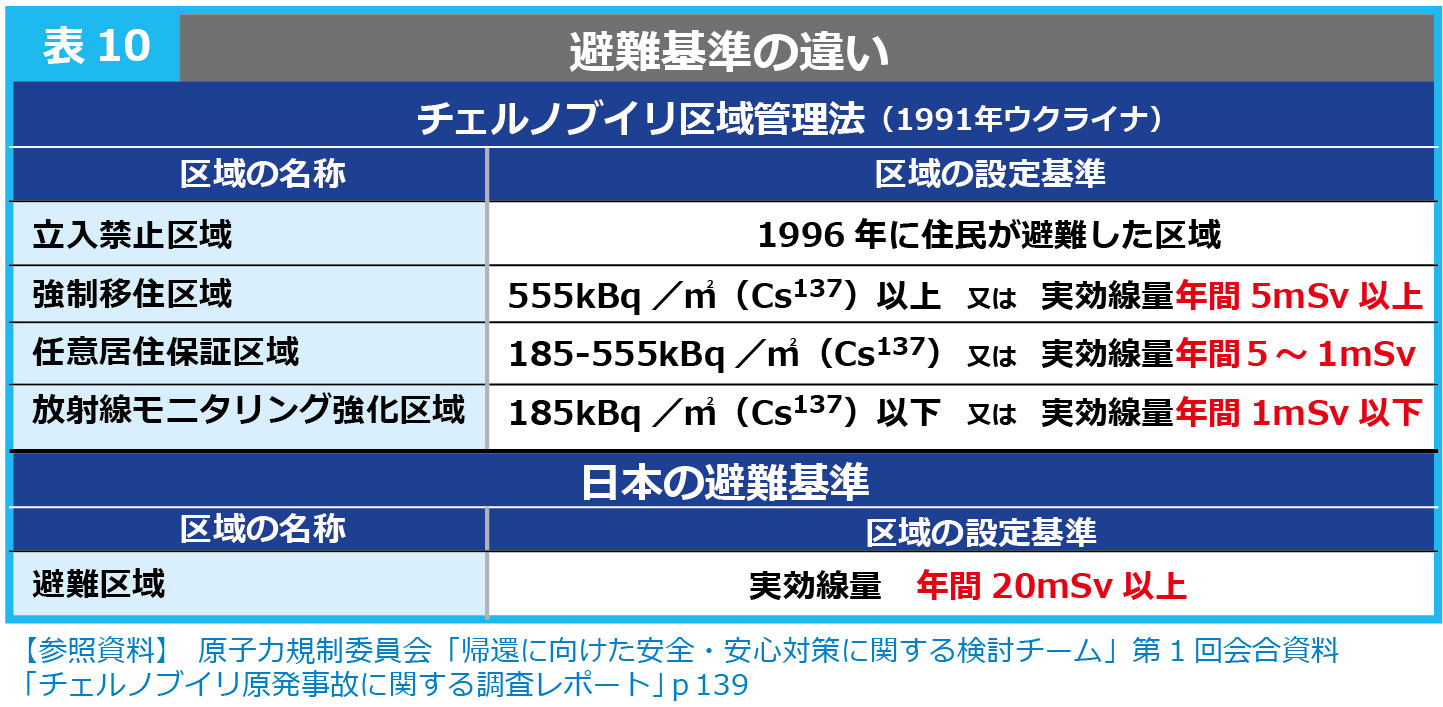

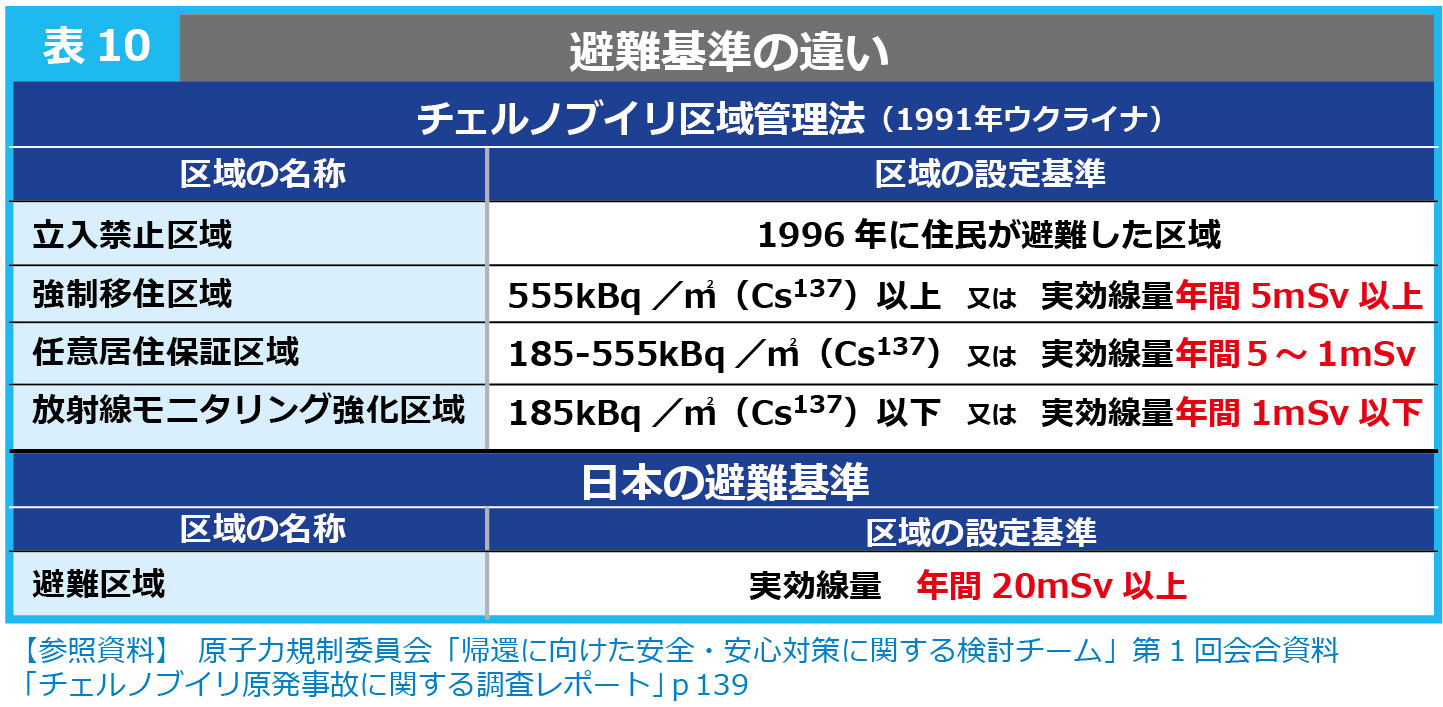

日本の各原発がフクシマ並の苛酷事故を起こしたら(事故によって、福島第一原発からの保有核燃料損傷拡散と同じ割合で各原発から放射性物質が拡散したら)という想定で「放射性物質拡散シミュレーション」が行われ、2012年12月に原子力規制庁から公表されています。図1はその資料を抜粋して作成したものです。100km離れた広島市では、1週間の蓄積被曝線量は4.32mSvの被曝線量となります。福島原発事故での避難基準は20mSv以上ですから、この基準を当てはめれば避難しなくていいということになります。1986年のチェルノブイリ事故では、5mSv以上が避難、1mSvから5mSvが「任意居住保証地域」で、移住を希望する国民には国家がすべての費用をもつ、というものでした。チェルノブイリ事故の基準を当てはめれば、恐らく「自主避難者」続出、ということになるでしょう。

ただし以上は単純に伊方原発からの距離のみを考えたケースの被曝線量です。これに風向きを加えて考えて見ると図1段の汚染マップ(コンタ図)のようになります。このコンタ図は伊方原発から50km四方の表示しかありませんが、100km圏四方に頭の中で拡大しても大きく外れません。見ると伊方原発を中心に、ほぼ南北の方向に扇状に放射能汚染が拡散する形になります。

マップを作成した原子力規制庁によると、風向きは1年間の平均の風向きを参考として作成したとのことです。もちろん1年中こんな形で風が吹いているわけではありません。春から秋にかけては、「南風」、つまり豊後水道方面から北に吹き上げます。秋から翌年の春先にかけては風向きがちょうど逆転します。中国山地から瀬戸内海を渡って風は北から吹き下ろします。

つまり、図1のコンタ図は年間でちょうど南北逆転する風向きを同じ図に書き込んでいることになります。

【参照資料】原子力規制委員会「拡散シミュレーションの試算結果」2012年12月

【参照資料】原子力規制委員会「拡散シミュレーションの試算結果」2012年12月

http://www.nsr.go.jp/activity/bousai/data/kakusan_simulation1.pdf

いったん苛酷事故となれば炉心インベントリー全放出を覚悟しておく必要がある

言い換えれば、もし伊方原発の苛酷事故が春先から秋口にかけて発生すれば、図1の蓄積被曝線量は4.32mSvでは済まなくなるということです。

それにつけても思い出されるのは2014年8月に発生した「広島土砂災害」です。死者(行方不明者含む)74名という大惨事になりました。これは豊後水道付近で発生した強烈な南風が瀬戸内海を渡るうちに多量の湿分を含み、広島市をぐるりと取り巻く山地帯にぶつかって積乱雲を発生させ集中豪雨を生み、これが土砂災害の原因になったものです。(図2参照)

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NAMYYJ6KLVR801.htmlより引用

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NAMYYJ6KLVR801.htmlより引用

This aerial view shows the damage caused by a landslide after heavy rains hit the city of Hiroshima, western Japan, on August 20, 2014. Source: Jiji Press/AFP/Getty Images

この時豊後水道付近で発生した強風(上空の風速15~20m/秒程度)が広島市に到達した時間は、風速20m/秒として約90分といいますから、逃げ出す暇などなかったわけです。

(公益社団法人土木学会 社会支援部門「平成26年8月広島豪雨災害調査報告書(2015年5月)」最終版 11~15p参照)

つまり、伊方原発苛酷事故が発生した時、状況によっては広島市北部がホットスポットになりうるということです。もちろん広島の被曝線量は4mSvや5mSvではすまなくなります。政府やそのご用下請け機関である広島市当局が、いくら避難しなくてもいい、と声を嗄らしたところで、低線量被曝、放射能の恐ろしさをよく知っている人から広島から逃げ出すことでしょう。

しかもこのシミュレーションは、「もし、伊方原発がフクシマ並の割合で苛酷事故を起こしたら」という前提条件がついています。伊方原発が苛酷事故を起こしたら、福島原発事故を上回らないという保証はどこにもありません。むしろ敷地面積の極端に狭い伊方原発の場合、どこか1カ所が放射性物質の大量放出という事態となれば、人が近づくことができず、敷地内放射性物質全放出となる可能性の方が高いと考えておかねばなりません。

原発の圧力容器内にある炉心が抱える放射性生成物(いわゆる死の灰)を“炉心インベントリー”といいますが、福島第一原発の場合1号炉から3号炉の炉心インベントリーの合計のうち、セシウム137で1京5000兆Bq、ヨウ素131で16京Bqが放出されたと推測されています。(たとえば日本語ウィキペディア『チェルノブイリ事故との比較』)しかし、この量も炉心インベントリー全体のそれぞれ2.1%、2.6%にしか過ぎません。大半の炉心インベントリーは炉内に残ったままです。(これがフクシマ第2苛酷事故の大きな危険要因になっています)

福島第一原発の場合、数々の幸運に恵まれてこの程度の大量放出で収まったというべきでしょう。伊方原発で苛酷事故が起こったら、フクシマのような数々の幸運に再び恵まれると考えるべきではありません。

炉心インベントリーの全放出が発生すると見ておかねばなりません。

「伊方原発がフクシマ並の苛酷事故を起こせば100万都市広島は壊滅」と、決して大げさではなく、この記事の見出しで掲げたゆえんです。

通常運転でも堂々と放出される放射能

次に事故を起こさなくても伊方原発は広島市民にとって大きな危険要因である点を見ていきましょう。

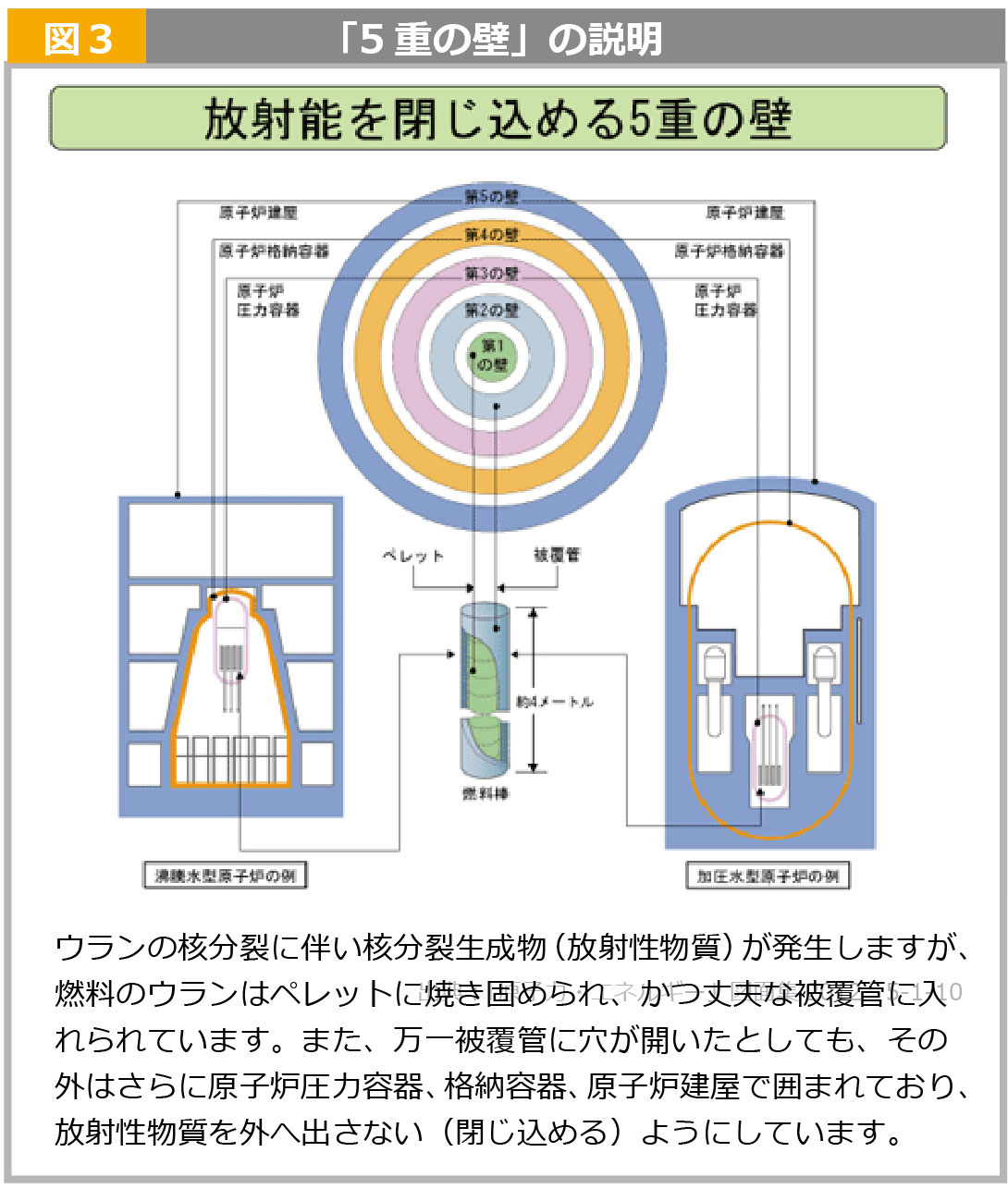

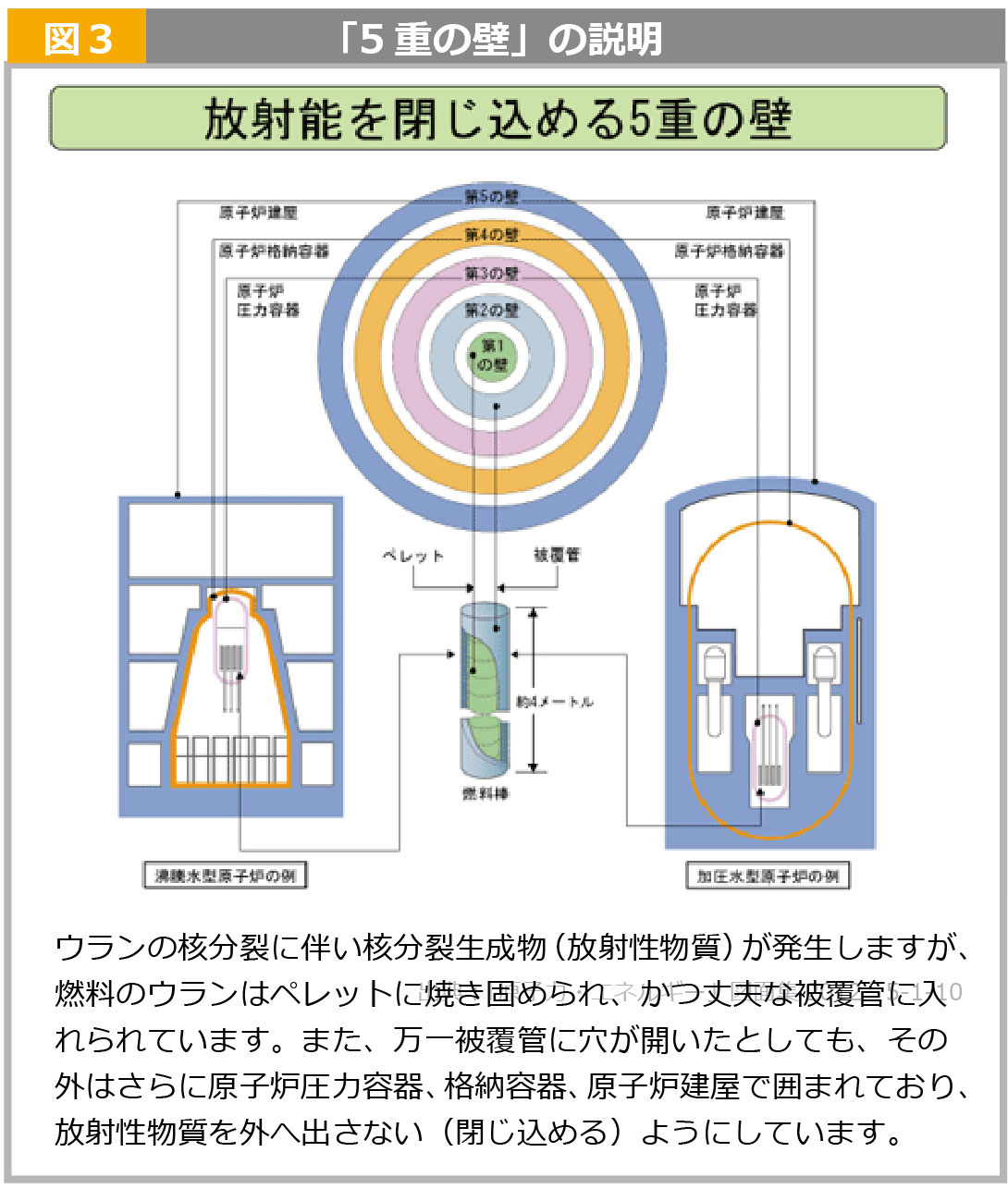

「原発は事故を起こさなければ環境に放射性物質をださない」-これが日本の社会のみならず世界中で多くの人たちが信じている大きな“誤解”です。この誤解を誘導してきたのは世界中の核産業推進政府や核産業です。たとえば、3頁図3は電気事業連合会のWebサイトに説明されている「5重の壁」と題する図解です。なかで電気事業連合会は、放射性物質は丈夫な燃料被覆管に入れられ、「万が一被服菅に穴があいたとしても、その外にはさらに原子炉圧力容器や格納容器、建屋で囲まれており、放射性物質を外に出さない(閉じ込める)ようにしています」と述べています。

【資料出典】電気事業連合会

http://www.fepc.or.jp/nuclear/safety/shikumi/jikoseigyosei/sw_index_02/index.html

これを読むと不測の事態(たとえば事故や操作ミス)さえ起きなければ、放射性物質は、原発敷地外はおろか、原子炉建屋の外に絶対に漏れないものだと思い込まされてしまいます。

(この点日本のマスコミも同罪だと私は思います。今ある危険を、そして一般に知られていない危険を多くの大衆に知らせるのがジャーナリズムの仕事だとすれば、日本のマスコミは全くその役割を果たしていません。基本的に政府・核推進勢力の広報宣伝機関でしかありません)

よくもこんなウソを堂々とつくな、と思いますが4頁から5頁にかけての表が、日本の原発が通常運転で環境に堂々と放出している放射性物質の一覧表です。(これで全てではありません。もっと多様な放射性物質を環境に放排出しています。公表されていないだけです)福島第一原発を除いて、「5重の壁」は健在な筈ですが、全く機能していません。実は環境に放射能を放出せずに通常運転できる核施設はどこにもありません。原発など核施設は常に環境に放射性物質を放出し続け、環境を放射能汚染させ続けてきたのです。原発はCO2を出さない代わりに放射能を出しています。CO2か放射能かの選択問題です。

環境に放出される多様な放射線核種

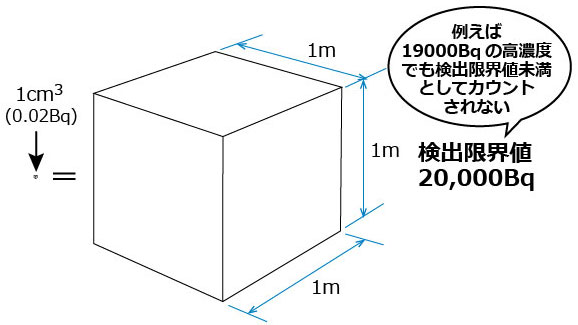

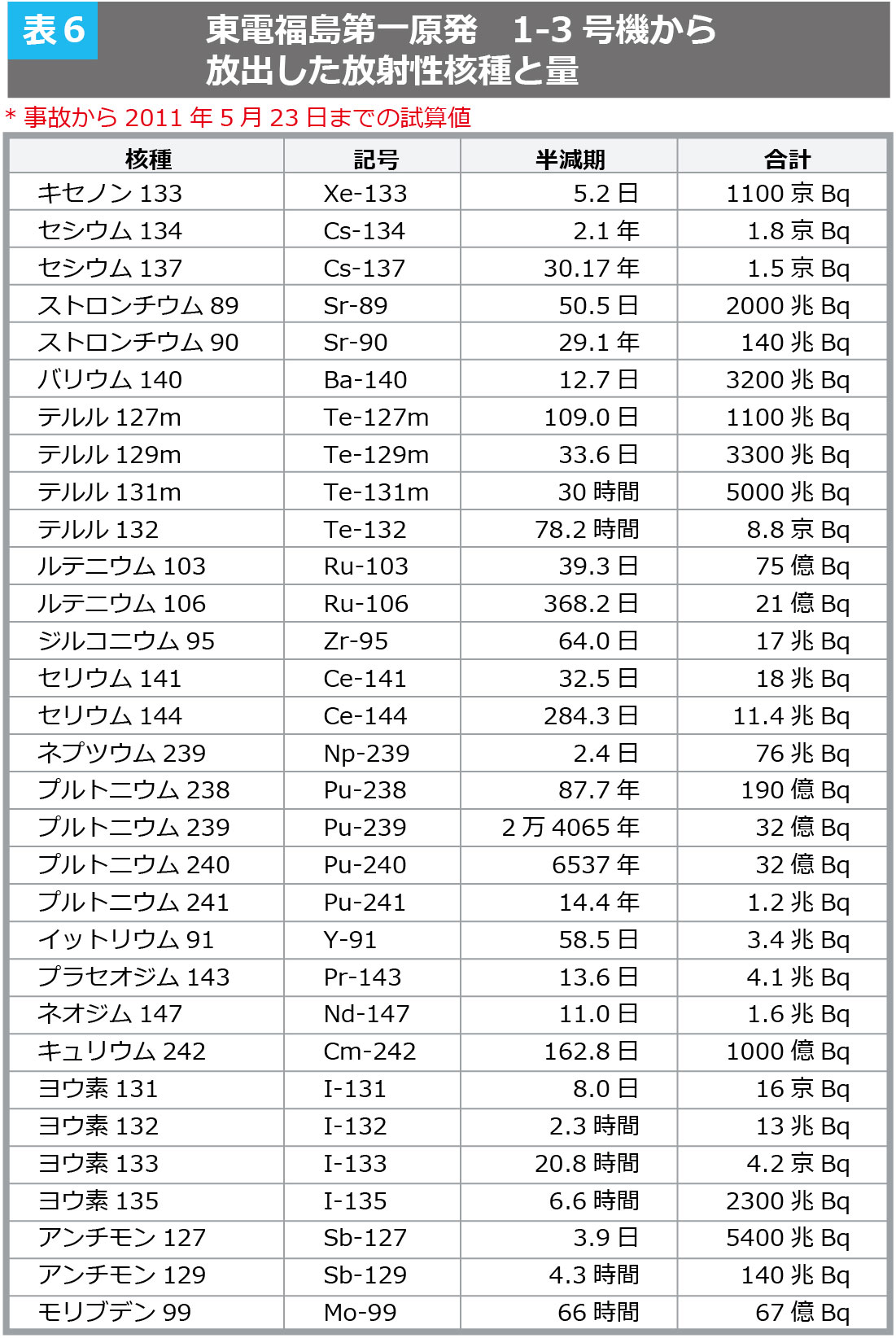

8頁表6は、福島原発事故の時に炉心から環境に放出された放射性物質の核種一覧表の一部です。放出量はいまだに推測の域を出ません。(肝心の炉心損傷の度合いが調査・研究できないのですから、推測に頼る以外にはないのです)

これら放射性物質は何も核爆発で生成されたものではありません。通常の核の連鎖反応で炉心に生成されたものです。ですから通常運転でもこれら核種は原発から出ているのです。後に残る問題は「放出量」の多寡だけです。

通常運転で放出される放射性希ガス

4頁表1は、日本の原発から通常運転で放出される「放射性希ガス」です。このデータを公表しているのは「原子力施設運転管理年報」という年鑑ですが、放射性希ガスとはどこまでを含めているかを明記していません。原発業界で希ガスといえば、アルゴン41、キセノン133、クリプトン85などを指すようなのでそのように注に入れておきました。

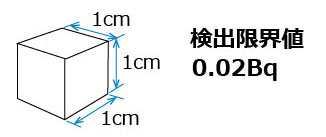

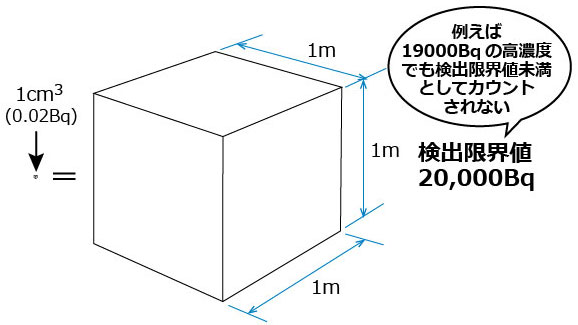

この表で、「N.D.」とあるのは「検出限界値未満」という意味で、放射能を出していない、という意味ではありません。

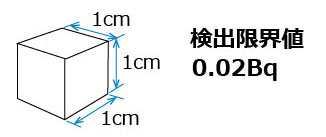

それでは検出限界値はどれくらいなのかというと、1cm3あたり0.02ベクレル(Bq)です。

えらく小さい値のように見えますが、誤魔化されてはいけません。下図で見るように、1m3でみるとその100万倍、2万Bqが検出限界値なのです。2万Bq未満では検出限界値未満として全くカウントされないのです。

計測値はすべて事業者の自己申告

しかもこれらの値は、すべて原子力事業者の自己申告です。(表4参照)希ガスの場合原子炉建屋の排気筒に計測計が取り付けられ、その計測値に全排気量を掛けて放出量を算出する仕組みになっています。ですから計測計で検出限界値未満となれば、最初から放出していない計算になってしまうのです。

次にこれら計測値がどこまで信頼のおけるものかという問題があります。原子力事業者は「法令に則って処理しています」というでしょうが、その法令そのものが住民側の立場にたって作られたものではなく、原子力事業者にとって都合のいいように作られていますから、全く信頼がおけません。

原発再稼働をするしないに係わらず、信頼のおける第三者機関が計測とそのデータの管理・公表に責任をもつ仕組みを作るべきでしょう。

その次に、データ改竄やサボタージュは原子力業界では日常茶飯事だ、ということです。データ改竄やサボタージュは、住民にとっては生命・健康に係わる死活問題だという点を重く見るならば、データ改竄やサボタージュが発覚した場合は、原子炉設置許可の取り消しや責任者に対する刑事罰などの重い罰則規定が必要でしょう。こうした安全保障措置がないまま、原発再稼働などとはとんでもないということです。

そうした目で表1を眺めてみると、それでも放射性希ガスの莫大な排出の実態が見えてきます。特に北海道電力泊原発、関西電力美浜原発、同じく高浜原発、同じく大飯原発、九州電力玄海原発、同じく九州電力川内原発など加圧水型原子炉を有する原発からの排出量が飛び抜けて大きいことがわかります。特に2008年度の高浜原発は1年間で9300億Bqと1兆Bqに近づいています。

私たちが問題とする四国電力の伊方原発もけっして負けてはいません。2006年度には6900億Bq、2007年度には8700億Bqという数値です。またこうした数値の背景には膨大な「検出限界値未満」というカウントされない放排出があることにも注意を払ってください。

計測値はすべて事業者の自己申告

しかもこれらの値は、すべて原子力事業者の自己申告です。(表4参照)希ガスの場合原子炉建屋の排気筒に計測計が取り付けられ、その計測値に全排気量を掛けて放出量を算出する仕組みになっています。ですから計測計で検出限界値未満となれば、最初から放出していない計算になってしまうのです。

表4:原子力規制委員会更田委員の発言で明らかになった

「管理目標値」は規制基準のない事業者自己申告 |

|---|

更田委員:…管理目標値はこれは基本的には事業者がこれこれで管理するといって、保安規定に書き込みましたというものを、保安規定の認可と言う形で規制当局が認めているという形であって、管理目標値がこれこれでなくてはいけないという決め方をしてきた経緯がありませんので、それぞれが事業者のほうで各施設に対して管理目標値をこういう風にしますと。それが十分保守的な値であれば、これでいいだろうということで、…

【参照資料】第31回特定原子力施設監視・評価検討会(2015年2月9日)

議事録16pより抜粋 http://www.nsr.go.jp/data/000100673.pdf |

次にこれら計測値がどこまで信頼のおけるものかという問題があります。原子力事業者は「法令に則って処理しています」というでしょうが、その法令そのものが住民側の立場にたって作られたものではなく、原子力事業者にとって都合のいいように作られていますから、全く信頼がおけません。

原発再稼働をするしないに係わらず、信頼のおける第三者機関が計測とそのデータの管理・公表に責任をもつ仕組みを作るべきでしょう。

その次に、データ改竄やサボタージュは原子力業界では日常茶飯事だ、ということです。データ改竄やサボタージュは、住民にとっては生命・健康に係わる死活問題だという点を重く見るならば、データ改竄やサボタージュが発覚した場合は、原子炉設置許可の取り消しや責任者に対する刑事罰などの重い罰則規定が必要でしょう。こうした安全保障措置がないまま、原発再稼働などとはとんでもないということです。

そうした目で表1を眺めてみると、それでも放射性希ガスの莫大な排出の実態が見えてきます。特に北海道電力泊原発、関西電力美浜原発、同じく高浜原発、同じく大飯原発、九州電力玄海原発、同じく九州電力川内原発など加圧水型原子炉を有する原発からの排出量が飛び抜けて大きいことがわかります。特に2008年度の高浜原発は1年間で9300億Bqと1兆Bqに近づいています。

私たちが問題とする四国電力の伊方原発もけっして負けてはいません。2006年度には6900億Bq、2007年度には8700億Bqという数値です。またこうした数値の背景には膨大な「検出限界値未満」というカウントされない放排出があることにも注意を払ってください。

ヨウ素131の放出量

4頁表2はヨウ素131の放出量です。

ヨウ素131は特に危険な核種として、検出限界値も1cm3あたり10億分の7Bqと厳しく規制されていますが、かつては、ヨウ素131は健康に害のない放射性物質として事実上野放しにされていた時代がありました。下表はアメリカのドレスデン原発からの放射性物質放出量の実績値です。

| 表5:ドレスデン原発の放射性物質の年間放出量 |

|---|

| 1963年 |

71,600 キュリー |

2,650兆Bq |

| 1964年 |

521,000 キュリー |

19,277兆Bq |

| 1965年 |

610,000 キュリー |

22.570兆Bq |

| 1966年 |

736,000 キュリー |

27,232兆Bq |

| 当時の年間放出規制値 |

22,000,000 キュリー |

814,000兆Bq |

そしてその多くがこうした希ガスやヨウ素131で占められていました。中でもヨウ素131は、ドレスデン原発の位置するイリノイ州グランディ郡やその周辺地域の赤ん坊や住民に深刻な奇形や腫瘍、乳児死亡などをもたらしました。(この詳しい報告はアーネスト・スタングラスが『赤ん坊を襲う放射能』新泉社刊 1982年6月の中で書いています)

ヨウ素131はその後、もっとも危険な放射性物質ということになりましたが、それは当時安全だと宣伝されたヨウ素131の健康被害を、スタングラスなど多くの良心的な科学者が立証したおかげでした。こうした良心的な科学者や放射能と闘った市民グループの存在がなければ、いまでもヨウ素131の危険性は無視され通常原発からの放出も野放し状態だったでしょう。当時のヨウ素131は現在のトリチウムの扱いによく似ています。

しかし、そのヨウ素131も表2を見ると、ちらほらと通常運転で放出している原発があります。特に関西電力の2004年度の大飯原発は1.9億Bqの放出と悪質です。私たちの標的とする伊方原発も2006年度には73万Bq、2007年度は11万Bq、2009年度には9.9万Bqと結構ヨウ素131を環境に放出しています。伊方原発は2010年度には1.7万Bqを放出していますが、これは原子力運転管理年報の注によれば、福島第一原発事故で放出されたヨウ素131を四国の伊方原発で検出したものだということです。苛酷事故で検出されるより多いヨウ素131を通常運転で放出するのが伊方原発だという事実をみなさんよく頭に入れておいてください。

福島事故の放射能はいったん日本全体を包んだ

さて話が変わるようですが、福島第一原発事故が起こったのは2011年3月11日でした。そして8月まで大量放出期が続きます。

4頁表2でいえば、2010年度の最後の1カ月と2011年度のほぼ上半期に相当します。表欄外の「*1」にあるように、2010年度から2011年度では各原発でのきなみヨウ素131を検出していますが、これは福島事故の影響です。

北海道泊原発では、2010年度では、「N.D.」です。これは、2011年3月中には福島第一原発からのヨウ素131が到達しなかったということを意味しています。同様に九州電力川内原発も11年3月中にはヨウ素131が到達していません。

2011年度にはいると泊原発では69万Bq、川内原発では16万Bqのヨウ素131を検出します。これは福島第一原発からのヨウ素131が北海道や、九州南部にまで到達した、ということを意味します。しかも検出限界値を超えて到達したということです。

ヨウ素の半減期が8.0日(8頁表6参照)であることを考えると、初期に発生したヨウ素131が時間をかけて北海道や九州南部にまで到達したと考えるよりも、一定期間(恐らく事故直後から大量放出期が終了する2011年8月まで)放出し続けたヨウ素131を各原発施設排気筒の計測計が検出した、と考えるのが合理的でしょう。

原発施設はたまたま、精度の高いヨウ素131計測計を備えていたので、検出したわけです。もし全国の主要地点に同様なヨウ素131計測計があれば、恐らくそれぞれ検出限界値以上のヨウ素131を検出したことでしょう。

原子力施設運転管理年報の数値は前述のように、排気筒に設置された計測計で1cm3あたりの放射性物質濃度を検出し、原子炉内からの排気量に掛けて放出量を算出します、ですから2011年度川内原発の数値16万Bqもそうやって算出したはずです。ところがこの数値は無意味です。というのは、福島原発から到達して川内原発で計測されたヨウ素131は、排気筒から排出したのではないからです。

福島第一原発からのヨウ素131は、1cm3あたりの濃度はわかっても、肝心の分母となる移動してきた大気量はわかりません。

ここで重要なことは、福島第一原発からの放射能はいったん日本全国を掩ったということです。ヨウ素131が検出されたのはたまたま全国の原発が精度の高いヨウ素131計測計をもっていたからというに過ぎません。つまり原発施設が偶然に観測地点の役割を果たしたわけです。

ヨウ素131だけが日本全国に拡散したと考えることは合理的ではありません。実際には8頁表6のような様々な核種が濃淡の差こそあれ、日本全国を掩ったと考えるのが合理的でしょう。

これが私たち1万人委員会が、伊方原発の、伊方原発に限りません、全国の原発再稼働に反対する最大の理由です。これ以上環境に人工放射能を付加すべきではありません。というのは、日本政府や一部ICRP学説信奉者とは異なり、私たちヒロシマの人間は、人工放射能から発せられる電離放射線の、長期間にわたる低線量被曝の、特に低線量内部被曝の健康や生命に対する悲惨な影響を、理屈や理論でなく、直接の体験で知っているからなのです。

広島原爆で拡散された放射性物質は、後でも見るように福島第一原発事故のような原発苛酷事故で拡散する放射性物質に比較すれば僅かなものでした。その僅かな放射性物質でも身内、親戚、友人・知人たちが長期にわたる低線量被曝で苦しんだり、なくなったりしてきたのを実際に見聞きしながら大きくなってきたのです。

これ以上、環境に人工放射能を付け加えるべきではない、これが私たちの結論です。

*1京=1万兆

*1兆=1テラ(Tera)、1ペタ(Peta)=1000テラ、1エクサ(Exa)=1000ペタ

資料出典:旧原子力安全・保安院『東京電力福島第一原子力発電所の事故に係わる1号機、2号機及び3号機の炉心の状態に関する評価について』(2011年6月6日)なおこの資料は東電の5月23日及び24日報告を基に安全・保安院が評価したもの。東電は2011年10月20日に一部核種のデータの誤りを訂正したが、その訂正は上記表にすでに反映されている。

トリチウムの放出量

なぜICRPは極端なトリチウム過小評価をするか

さていよいよトリチウムを見てみましょう。

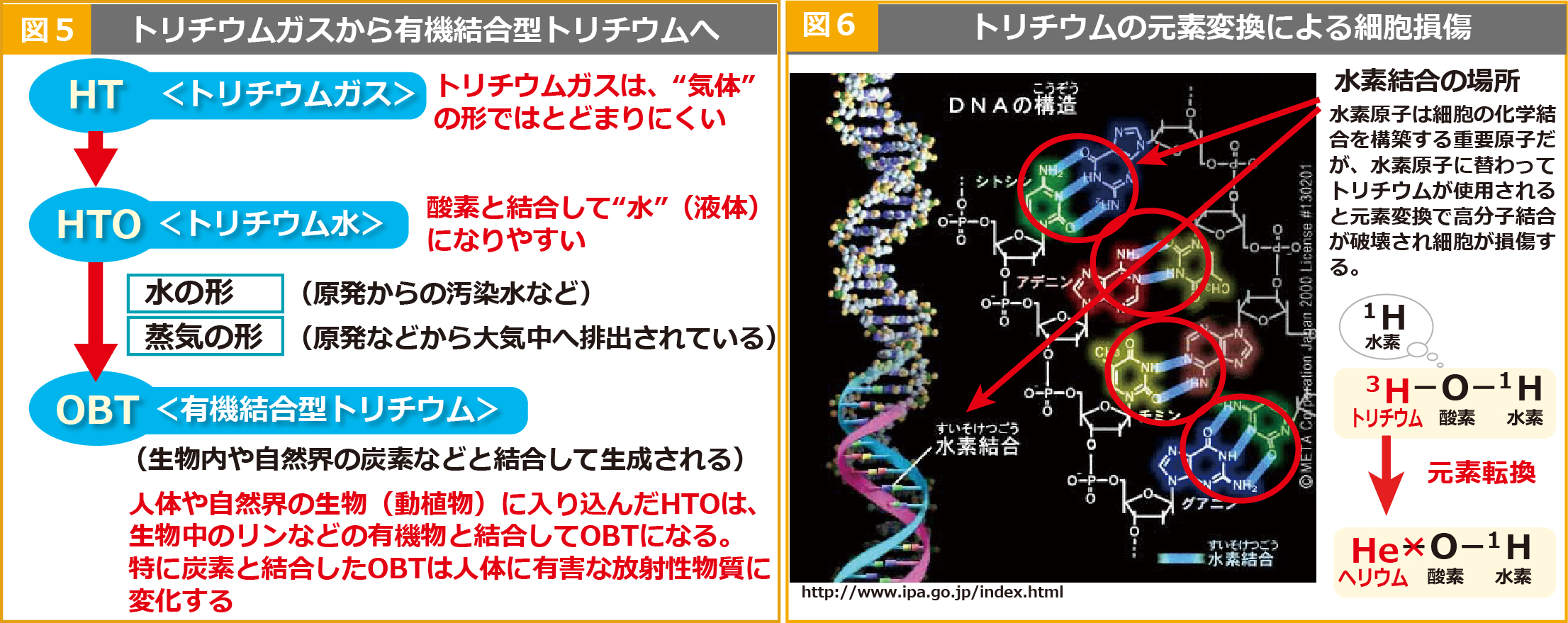

トリチウムは長い間人体にはほとんど影響のない放射性物質とされてきました。現在でもそうです。ちょうど1960年代のアメリカの核産業界におけるヨウ素131の扱いに似ています。

現在トリチウムがほとんど無害とされているのは、ICRP(国際放射線防護委員会)の線量係数の設定によります。

線量係数は放射性物質1Bq(ベクレルは濃度の単位です)が人体全体に与える影響度の単位(単位名称はSv=シーベルト)に換算する「係数」のことです。1Bqという科学的に確定できる物理量を「人体全体に与える影響度」などという科学的に確定できない「量」に換算する、という話自体が詐欺師のような疑似科学の胡散臭さを感じるのですが、ともかくICRPは放射線核種とその化合物及び摂取の仕方(吸入摂取か経口摂取か)にわたって事細かに定めています。それによれば、トリチウム水(全国の原発から通常運転時大量に放出されています)を経口摂取した場合、トリチウム1Bqあたりの人体全体に対する影響度は、10万分の1.8マイクロシーベルト(HTO:1Bq=1.8×10-5μSv)だというのです。トリチウム水を経口摂取して人体全体に対する影響度1.8mSvに達するには1000Bqのトリチウム水を一挙に飲み干すしかありません。

なぜICRPがこうした係数を設定しているのかというと、トリチウムの崩壊電離エネルギーが極めて微弱であり、水中の飛程距離が1mmと非常に短いことが表面の理由となっています。

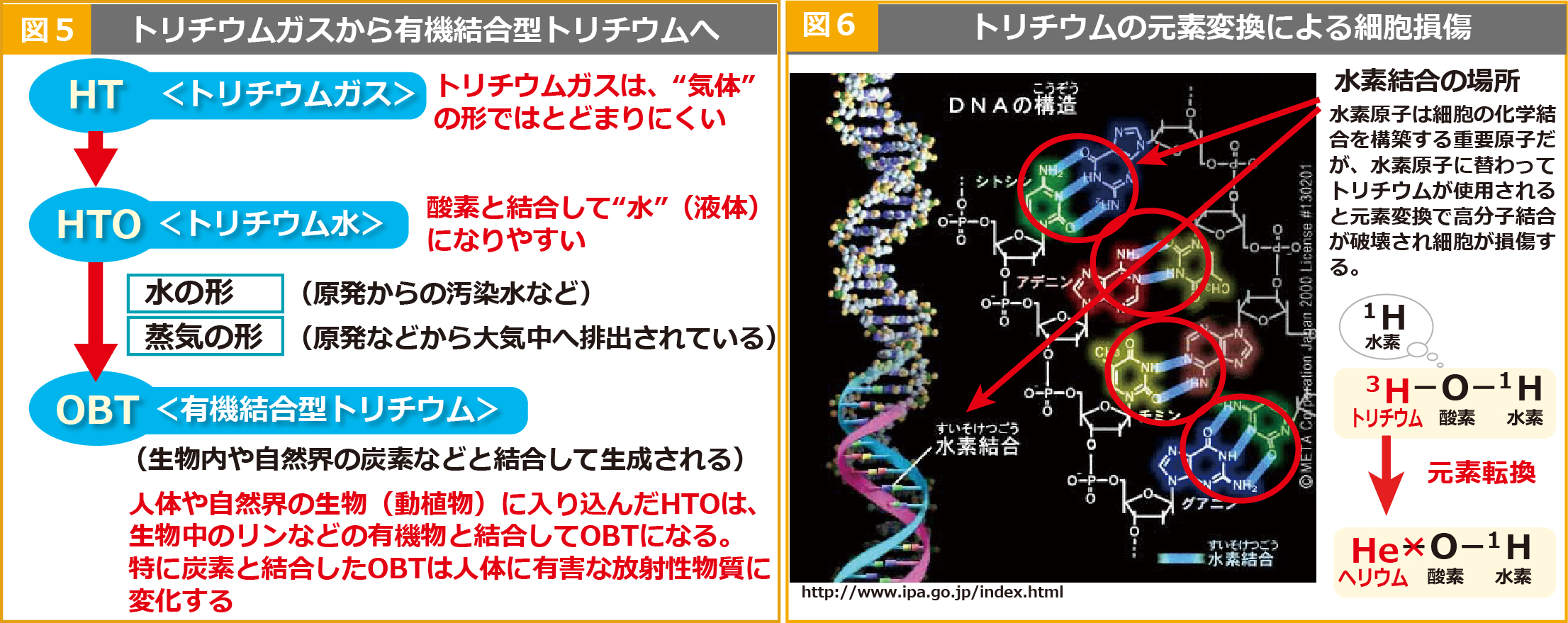

有機結合型トリチウムの危険

ところが、トリチウムは体の中で有機結合型トリチウム(OBT)に変化し、OBTとなったトリチウムはなかなか排出しにくく、かつ細胞を構成する重要分子となることが知られるようになりました。細胞を構成する重要分子が電離放射線を発するのですから細胞の受けるダメージは大きく、またOBTが核壊変でヘリウムの同位体にかわってしまえば、ヘリウムには結合を維持する力がないので、細胞結合が破壊されます。(9頁図5・6表7参照)人体の中に入り込んでOBTに変化したトリチウムは、日本政府やICRP学説信奉者がいうように、「トリチウムは人体にほとんど無害」どころではありません。こうした事実は一般市民社会ではともかく、現在学術界ではほぼ通説として承認されるようになりました。

にも係わらず、ICRPがなぜこのように人体に無害とみなされるほどの線量係数を、依然として設定し続けているのかといえば、「無害」でなければ困るからです。それは60年代ヨウ素131が人体に「無害」でなければ「困っ」た事情によく似ています。それでもヨウ素131は除去装置の開発によって相当程度排出前に除去できるようになりました。

核産業にとって「トリチウム無害」でなくてはならない事情

ところがトリチウムはこれまでのような除去装置では、取り除くことができません。トリチウムは実は水素の同位体なのです。トリチウム水とは酸素と結合したトリチウム(すなわち水です)を含んだ水ということで、物理的にも化学的にも水そのものです。いってしまえば水から水を取り除くことになりフィルター除去ができないのです。研究室レベルではトリチウムを取り除くことができるということですが、原発で本格的に導入することになると、コストがかかりすぎる、原発による電気料金は禁止的に高価になるという事情があります。トリチウムの危険について学術論文を数多く生み出しているイギリスのイアン・フェアリーという科学者は、トリチウムの物理的半減期約12年に着目して、せめて放出前に30年間程度保管して放出すれば、危険は1/4に減ると提案していますが、30年間の保管は確実に原発の発電コストを上昇させます。また伊方原発のように物理的に保管スペースがない原発も多いのです。

しかし、大量の水を冷却剤や減速材に使用する核施設では、トリチウム水の大量発生は避けられません。コストを低く抑えて原発を運営するには発生した大量のトリチウム水をそのまま海や河、あるいは湖に放出する他はありません。そのためにはトリチウムは無害な存在でなくてはならないのです。これが、ICRPがトリチウムに対して極端に低い線量係数を与え続けている真の理由です。

悪質な九電玄海、関電大飯そして四電伊方

特に関西電力の高浜原発(02年度~12年度合計574.8兆Bq。以下同じ)、大飯原発(同768兆Bq)、九州電力玄海原発(同826兆Bq)、川内原発(同413兆Bq)などが悪質です。私たちの問題とする伊方原発は569.8Bqと堂々の(?)3位にランクされています。しかも第2位の大飯原発とは僅差でしかありません。

伊方原発を再稼働させてはならない理由

伊方原発の場合、他の原発と違って唯一瀬戸内海という閉鎖水域にこれだけの量のトリチウム水を放出している点がもっとも重大な問題です。瀬戸内海は広島市を含め沿岸諸地域を豊かにはぐくんできた長い歴史があります。本来瀬戸内海という無形の資産の価値に、金額という形で価額をつけることはできないのですが、あえて価額をつければ、454兆円という試算が1998年に出されているそうです。(2015年12月17日付け朝日新聞科学欄「瀬戸内海の自然 価値いくら?」)

(福島第一原発敷地内に溜まっているトリチウム水=多核種除去装置で取り除いた後どうしてもトリチウムを取り除けない汚染水=を沿岸に放出するかどうかで地元漁協が頑強に反対した事実に比較して、それより濃度において大量のトリチウム水を瀬戸内海に放出している伊方原発に、瀬戸内海の漁業者や農業者がいっこうに反対の声を上げないのは非常に不思議な感じがしています。なにか魔法にでもかかっているんでしょうか?それとも福島第一原発から放出されるトリチウム水は汚染水だが、伊方原発から放出されるトリチウム水は汚染水ではないと思っているのでしょうか?それとも事実そのものをしらないのでしょうか?)

伊方原発からの瀬戸内海に対するトリチウムの大量放出は確実に、広島市を含んで瀬戸内海沿岸諸都市の市民の健康を長期間にわたって蝕んでいきます。

これも私たちが四国電力伊方原発の再稼働に反対する理由です。もう一度5頁表3を見てください。伊方原発の2011年度は53兆Bqの年間放出量です。ところが翌年の2012年度は1.8兆Bqに激減しています。四国電力は伊方原発に特別なトリチウム除去装置でも設置したのでしょうか?事実は単純です。伊方原発は2012年度は全く稼働していなかったからです。炉内の核分裂反応で中性子が全く生じなかったからです。廃炉にしないまでも、伊方原発を再稼働させないことがいかに重要かがおわかりでしょう。

伊方原発を再稼働させてはなりません。

低線量被曝で生命・健康が損なわれるとする研究や報告

これまで日本の原発、特に私たちが問題としているのは四国電力伊方原発ですが、こうした核施設から私たちから見れば大量の放射性物質が放出されていることを見てきました。

また、2011年3月11日の福島第一原発事故で初期大量放出期に拡散した放射性物質はいったん北海道から九州まで日本列島をおおったであろうことを見てきました。私たちから見れば、日本列島全体(もちろん、福島地方、東北・関東地方を中心にまだらではありますが同心円状に)が、生命と健康の危険に曝されていると見えているわけです。

もちろん私たちの見方が、「過剰反応だ」、「今程度の放射線量であれば、生命や健康に対する害はない」、「将来発生する健康障害でも“がん”だけで、それも電離放射線の影響なのかそれとも他の因子(交絡因子)の影響なのか見極めがつかないほど電離放射線の影響は小さい」などという意見もあります。代表的には日本政府がこの見解を採っていますし、NHK、朝日新聞をはじめとする主要なマスコミもこうした見解に立っています。さらに一歩進んで日本の厚生労働省や食品安全委員会がそのパンフレットで主張するように、「積算被曝線量100mSvまでなら放射能汚染食品をいくら食べても安全」などといった科学的には全く無根拠なデマを流す官庁もありますし、あるいは「あまり放射能汚染のことをいうのはいかがなものか?福島の人たちが気の毒ではないか」などといった自分たちを局外者の立場に置いた上で情緒論を述べる人もいます。共通するのは、福島原発事故による放射能汚染と健康被害は福島の問題とする点で、自分たちの地域は大丈夫だとする見解でしょう。ところが実際にはフクシマ事故は日本列島全体の問題なのです。

日本政府は全面的にICRP学説に依存

日本政府の見解、一言でいえば、高線量被曝は健康に悪い影響を与えるが、低線量被曝(人体への影響度の単位でいえば100mSv以下)は健康に悪影響を与えない、あるいは悪影響を与えるとする科学的証拠は存在しない、というものです。この日本政府の見解は、全面的に国際放射線防護委員会(ICRP)という国際的ではあるが、あくまで私的な学者や研究者の集まりが提案している勧告に基づいたものです。「放射能を怖がりすぎるな」、「100mSvまではいくら食べても安全」、「食べて福島を応援しよう」、「放射能汚染の話を強調するのは風評被害になる」といっている人たちの根拠を調べたどっていくと、すべてICRP学説に帰着するようです。

先ほどご紹介した、日本の原発が通常運転で大量に放出される放射性物質による健康影響についても、同様にこれら放射性物質による健康影響は、すべて低線量被曝の影響であり、人体に有意な影響をあたえるものとは認めがたい、許容範囲である、として放任されているのが現状です。

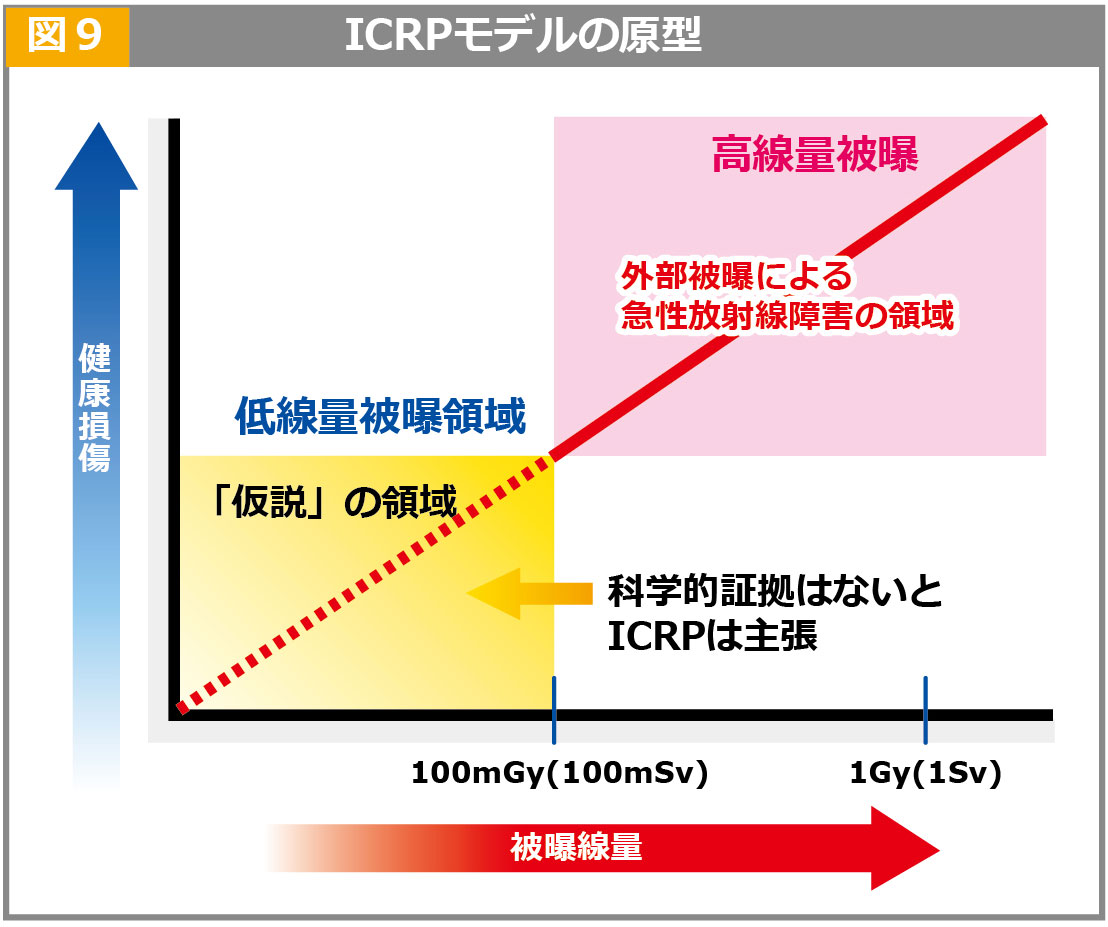

ICRP学説の根幹

そこでICRPが電離放射線による健康被害に関してどのような学説を展開しているのか、を大ざっぱにでも知っておく必要が出てきます。

ICRPの学説は、1945年広島と長崎に投下された2つの原子爆弾による被害者(ヒバクシャ)のうち、1950年1月時点で生存が確認されている原爆被爆者の追跡コホート研究、原爆被爆者寿命調査(LSS)の結果に基づいています。

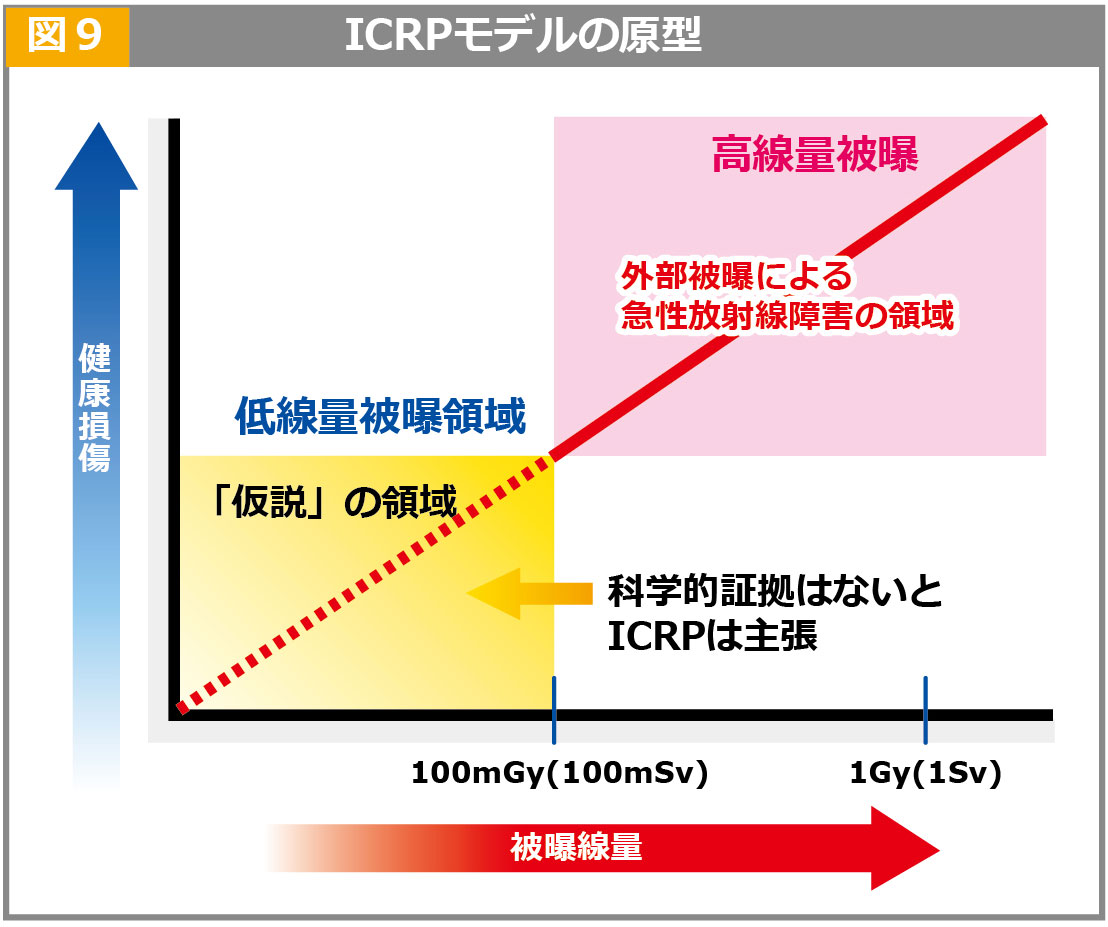

LSSでは、原爆の放射線(ガンマ線と中性子線)による一時高線量外部被曝の度合いとコホート(研究対象群)の健康状況を主として白血病とがんに関して長期間・系統的に調査・研究したものでした。ICRPはLSSの高線量外部被曝の結果をもとにして、

- 積算被曝線量100mSv以下の被曝では、電離放射線の影響を科学的に確認できない。

- 100mSv以下の低線量被曝では、仮に発生するとしても致死性がんと白血病のみである。(部分的に目の水晶体への悪影響や知能に対する影響も認めています)

- それも電離放射線の影響によるものかどうか見分けがつかないほど小さな影響でしかない。

- 同じ被曝線量なら、短期間に受ける被曝は長期間にわたって受ける被曝よりも影響度合いは大きい。(線量線量率効果)

- 同じ線量なら内部被曝も外部被曝も受ける影響は同じである。(内外被曝同一リスク)

などを骨子とするICRP学説を打ち立て、この学説に基づいて放射線防護政策に関する勧告をとりまとめて、各国政府に勧告し、とりあえず日本政府は全面的にこの勧告を採用して一連の「放射線被曝防護政策」を実施しているのが現状です。

高線量外部被曝影響は内部被曝影響にあてはまるのか

従って問題の中心点は、このICRP学説の骨子が正しいのかどうかという点となります。

というのは、LSSは、1949年12月までに放射線障害のためになくなった広島・長崎の被爆者のデータを全く含んでいないという点で被曝影響の過小評価はあるものの、一時高線量外部被曝の人体に対する影響に関しては世界中の科学者が、概ね正しいものとして受け入れています。問題は次の点にあります。

- 一時高線量外部被曝による健康影響としてあてはまったことが、長期間にわたる低線量外部被曝にもあてはまるのか。

- 同様に一時高線量外部被曝にあてはまったことが、慢性的な低線量内部被曝にもあてはまるのか。(内部被曝は被曝源が体の内部にあるため、被曝源が体の外に出るまで電離放射線の攻撃を細胞が受け続け、結果慢性的な被曝とならざるをえません)

ICRPの学説は外部高線量被曝に関しては概ね正しいが、長期間あるいは慢性低線量外部被曝にはあてはまらない、ましてや慢性的低線量内部被曝には全くあてはまらない、という批判は1960年代からすでに存在しました。しかしICRP学説を信奉する学者や研究者は、これら批判に対して「学術的権威・信頼性がない」として無視し続けてきました。

ところが2000年代に入ると学術的権威・信頼性がないとして無視することのできない報告や研究が相次ぎます。気がつけば、ICRP学説は誤っているとする証拠や報告に取り囲まれ、“裸の王様”になっていたのです。

そうした夥しい研究や報告のうちこのチラシでは3つだけ取り上げてみなさんにご紹介します。

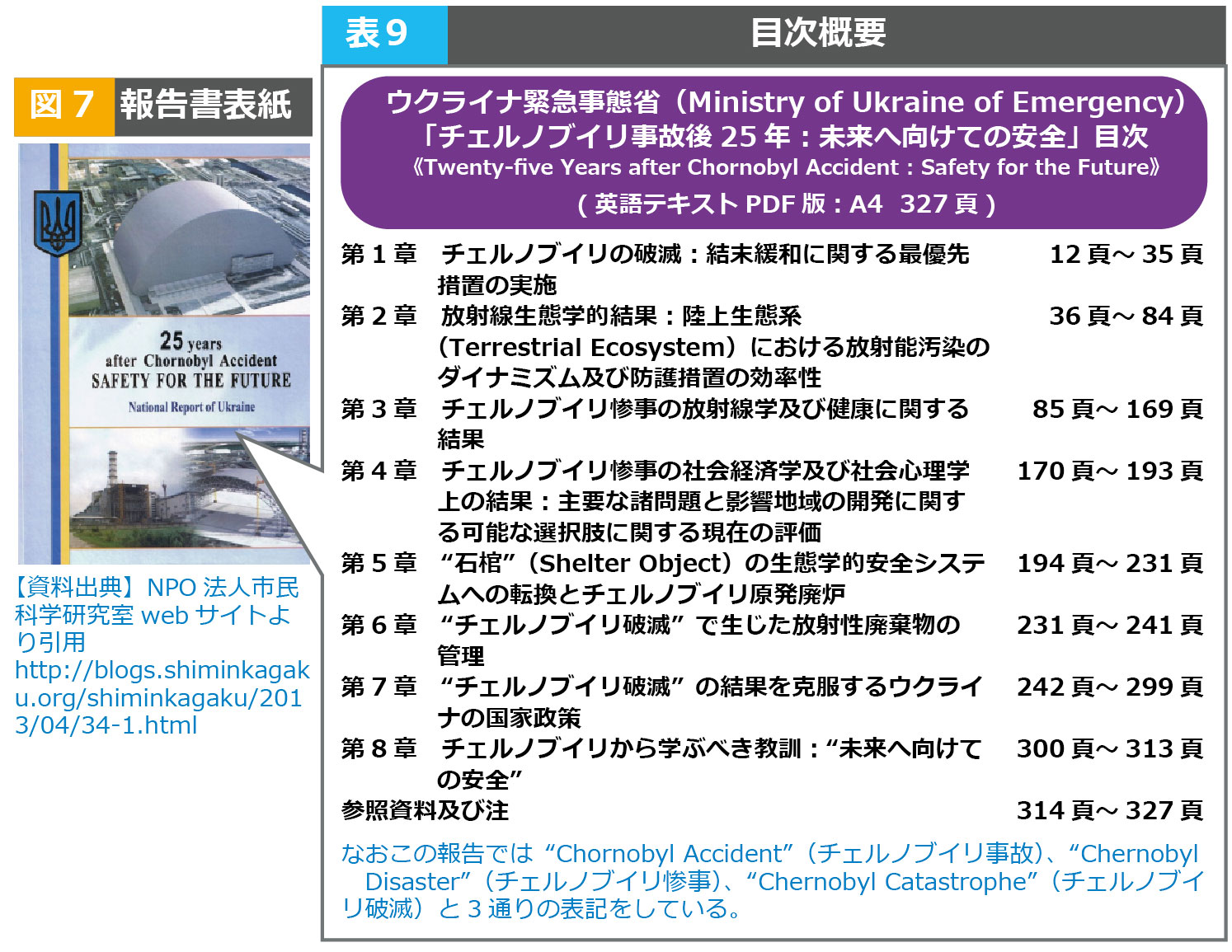

2011年ウクライナ政府報告「チェルノブイリ事故後25年」

(なお以下の記述は2014年4月25日第97回広島2人デモチラシの抜粋に若干の修正を加えたものです)

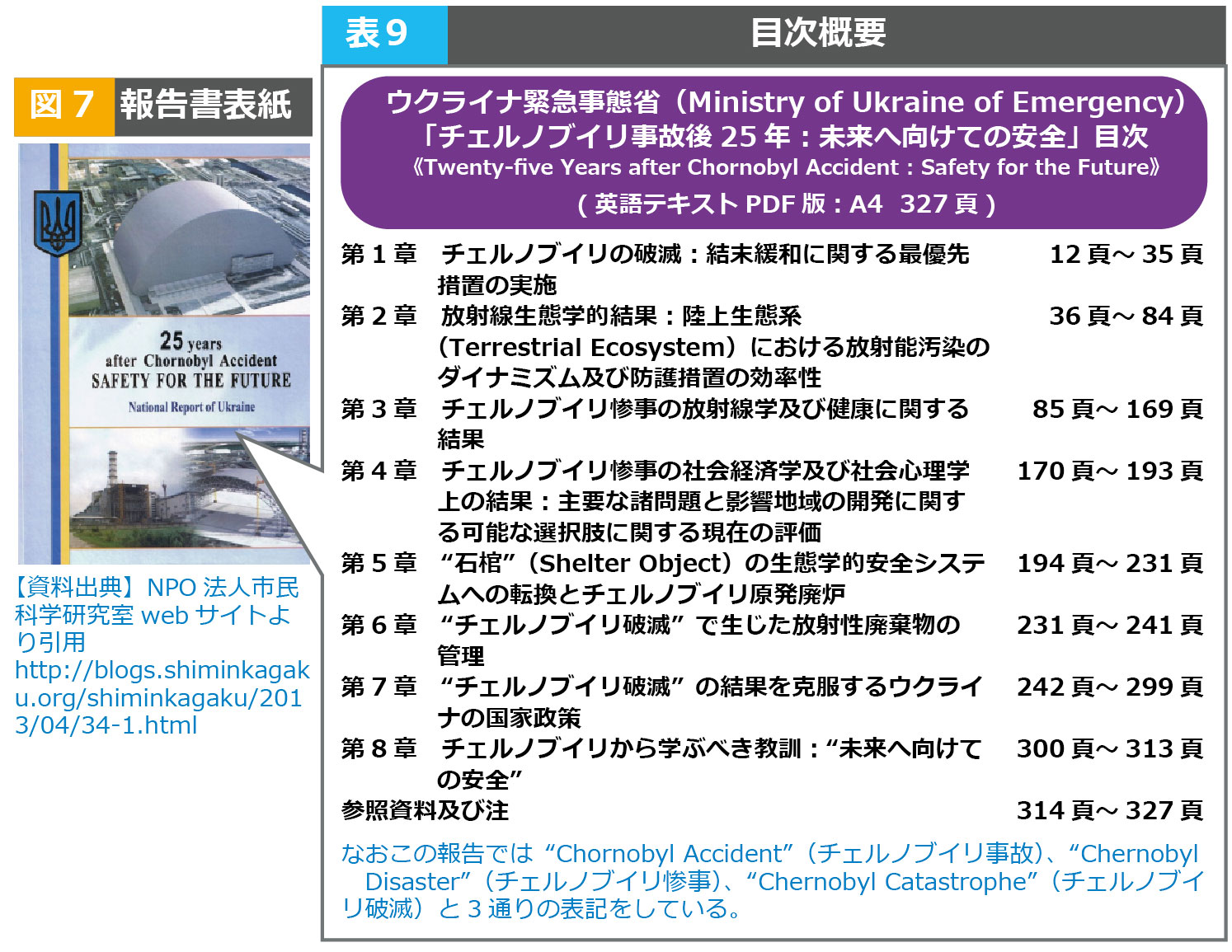

2011年にウクライナ政府緊急事態省が公表した「チェルノブイリ事故後25年:未来へ向けての安全」報告書はフクシマ事故直後の2011年4月にウクライナの首都キエフで開かれた同名の国際会議で発表されたものであり、この国際会議はウクライナ政府、ベラルーシ政府、ロシア連邦政府、欧州委員会(EC)欧州評議会(Council of Europe)、 放射線防護核安全研究所(フランス)、技術及び核安全協会(ドイツ)の共催で開かれ、さらにIAEA、国連開発計画(UNDP)、 ユニセフ、世界保健機関(WHO)の4機関が後援しています。

つまりどちらかといえば、「チェルノブイリ事故は大したことはなかった」という報告を提出しているグループが中心となって開催した国際会議で公表した報告であり、IAEAもWHOも国連科学委員会もこの報告の内容を公認せざるをえず、この報告を頭から否定したり無視したりすることはむつかしいという点が重要です。

少なくともこの報告の学術的権威、信頼性については認めざるをえないのです。

またウクライナ緊急事態省は、その学説上の立場は別として、実際にウクライナで何が起きているのかを淡々とまた綿密に報告してくれています。最終評価や結論を私たちに押しつけようとはせずに、チェルノブイリ事故で何が起きているのか、事実を報告してくれている点が貴重です。

最大の違いは中央政府の事故に対する責任のとりかた

チェルノブイリ事故とフクシマ事故では様々な違いがあるのですが、その中で際立った違いを1点だけ取り上げておきます。

フクシマとチェルノブイリの違いの中で、最大にしてもっとも象徴的で鋭い違いは、事故に対応する中央政府の姿勢の違いでしょう。

ウクライナ政府報告は第1章3節「人口集団保護に関する活動」の中で、事故が発生した4月26日の翌日から強制避難を開始し、最終的には5万2000家族以上16万4700人以上を避難させたいきさつを説明した後、次のように述べています。

「身の回り品を持ち出すことは厳禁だった。大多数の人々は着の身着のまま避難した。(ウクライナ独立前なので旧ソ連政府は)パニック拡大を防ぐため、避難住民に3日で帰還できると伝えた。家畜やペットを持ち出すことも厳禁だった。(後にこれらのほとんどは死に絶えた)避難ルートはあらかじめ線量調査した安全なルートが選択された。にも係わらず、4月26日はもちろん27日になっても人々には現にそこに存在する危険に関してはなんらの警告も受けなかった。放射能汚染による健康影響を軽減するための振る舞い方に関しても何らのアドバイスも受けなかった」(同報告書21頁)

旧ソ連政府もウクライナ政府も事故の責任を取ろうとした

しかし、旧ソ連政府も1991年に独立したウクライナ政府も自らの責任として、事故の終息と人々の救済の最前線に立ちました。

「1986年のチェルノブイリ事故の直後ただちに、チェルノブイリ事故で苦しむすべてのカテゴリーの人々に関連した補償政策がウクライナに導入された。補償は現金支払いの形でも、あるいは無料・特別に、あらゆる種類の行政サービスを受けられるという形でも行われた。これは国家予算のコスト増大の原因となった。独立を果たした時、有権者に成り代わって成立した初期の政治機構は、活発にチェルノブイリ事故に起因する諸問題を議論した。その結果、議会は財源の適切な当てもないまま、損害からの回復政策に繰り返し賛同したのである。莫大な負債は完遂されないままだった。そしていわゆる『チェルノブイリの支払い』(“Chernobyl payments”)は国家予算に重くのしかかったのである」(同報告書24頁から25頁)

この報告書は、財源の当てもないまま、一種の人気取り政策で『チェルノブイリの支払い』に突き進んだ政府や議会の対応に冷ややかですが(それは当然です)、旧ソ連政府やウクライナ政府がチェルノブイリ事故の被害に直面して、その責任を真正面から取ろうとした事実は動かせません。(その結果、国家予算は破綻状態になり、西側の支援で再建するかロシアの支援で再建するかをめぐって今分裂状態となっているウクライナの政治問題とも密接に関係してくるのですが)また事故を起こしたチェルノブイリ原発の気の遠くなるような廃炉責任もウクライナ政府が引き継ぎ、これも深刻な財政負担となっています。

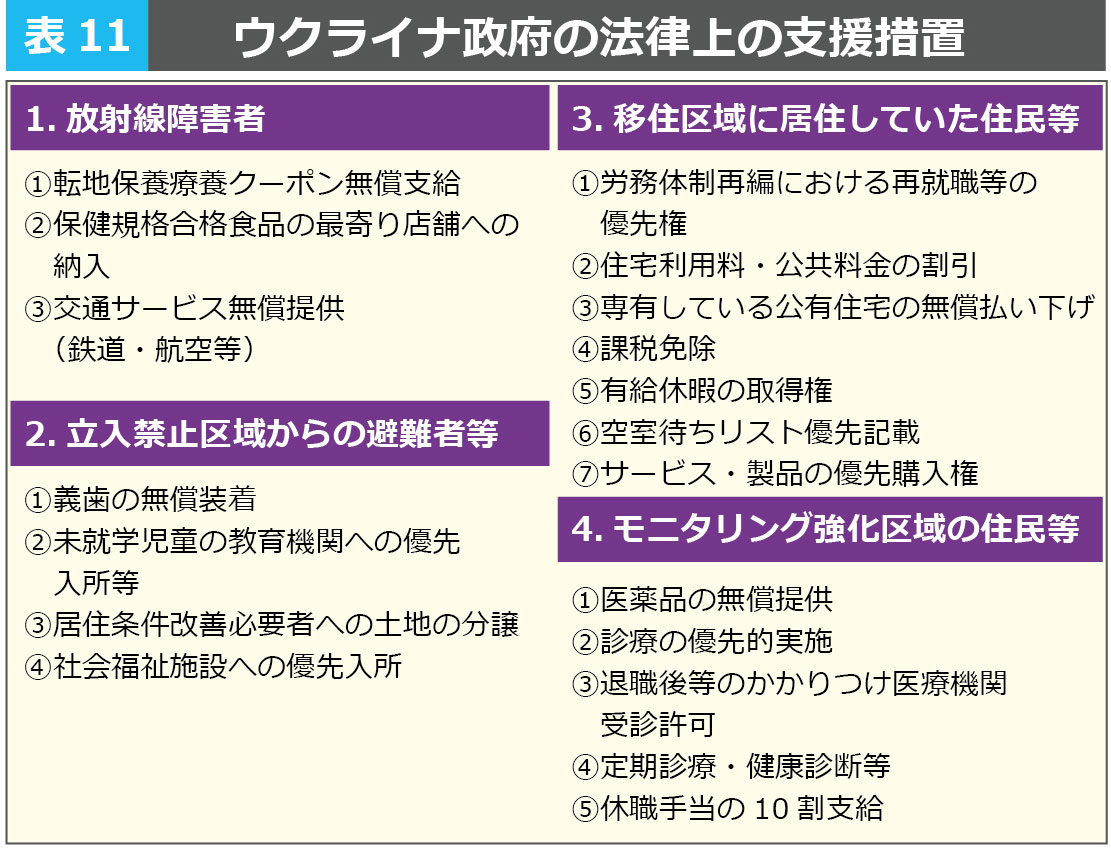

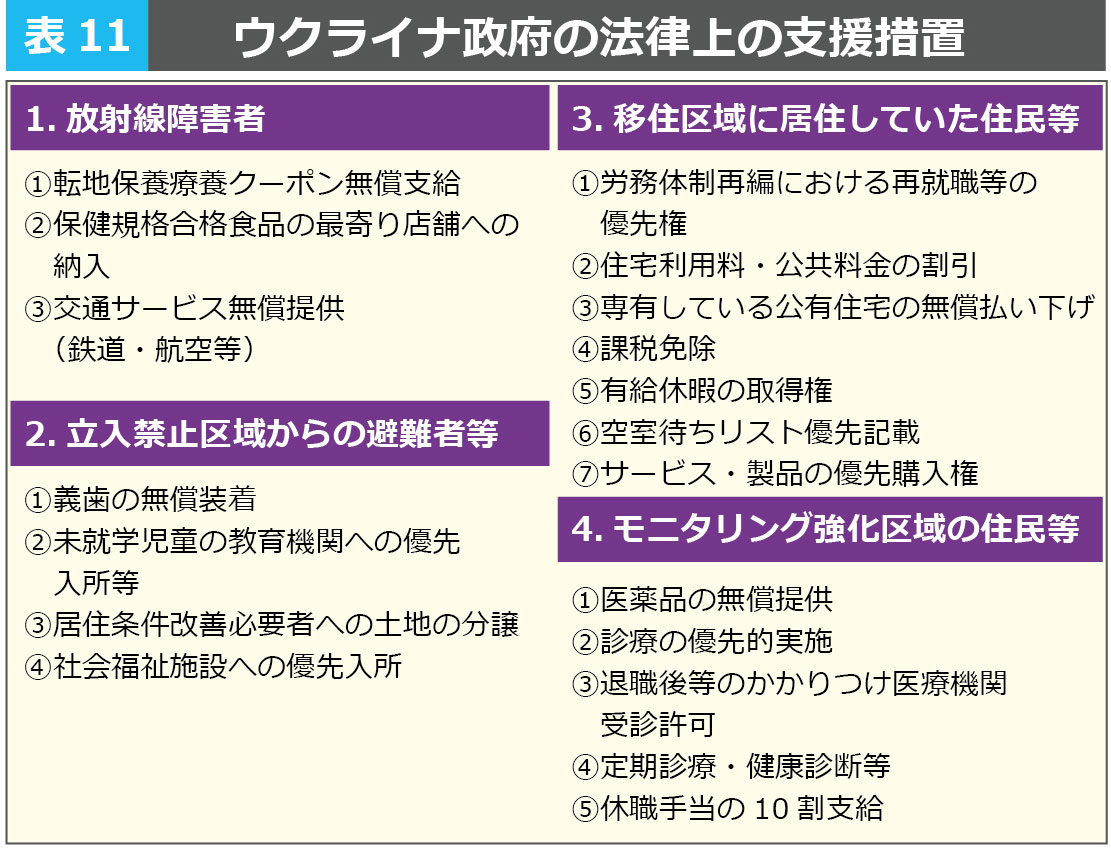

『チェルノブイリの支払い』の一例

表11はウクライナ政府の『チェルノブイリの支払い』のほんの一例です。慢性的な放射線被曝環境にある人々には定期的な“転地保養療養”(サナトリウム)が必要です。これはあるグループの人には無償としました。また慢性被曝環境を軽減するにはクリーンフード摂取が欠かせません。これは最寄りの店で手にはいるようにしました。また避難者の人たちにはアパートを建てて無償で入居できるようにし、休職手当ての全額支給や仕事の斡旋なども実施しています。立ち入り禁止区域(30kmゾーン)からの避難者には入れ歯の無償提供などもあります。

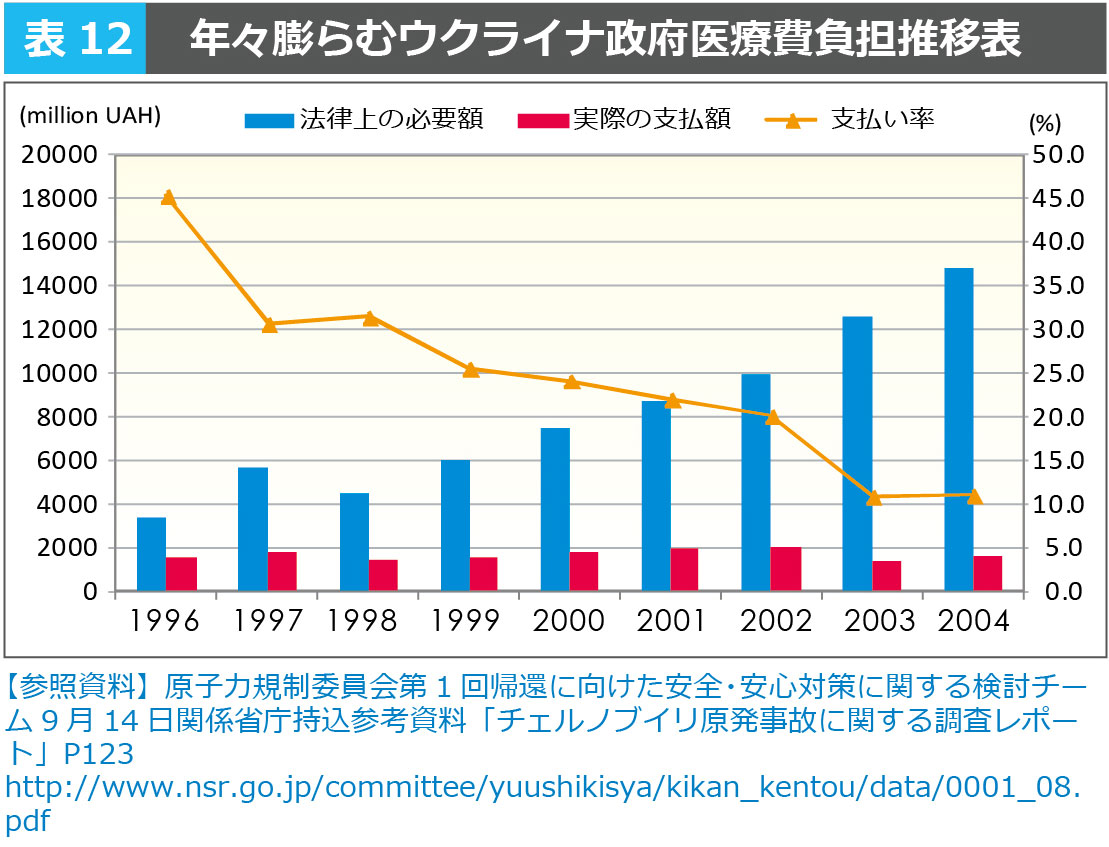

なかでも国家予算に重くのしかかっているのが、医療の無償化・医薬品の無償提供です。

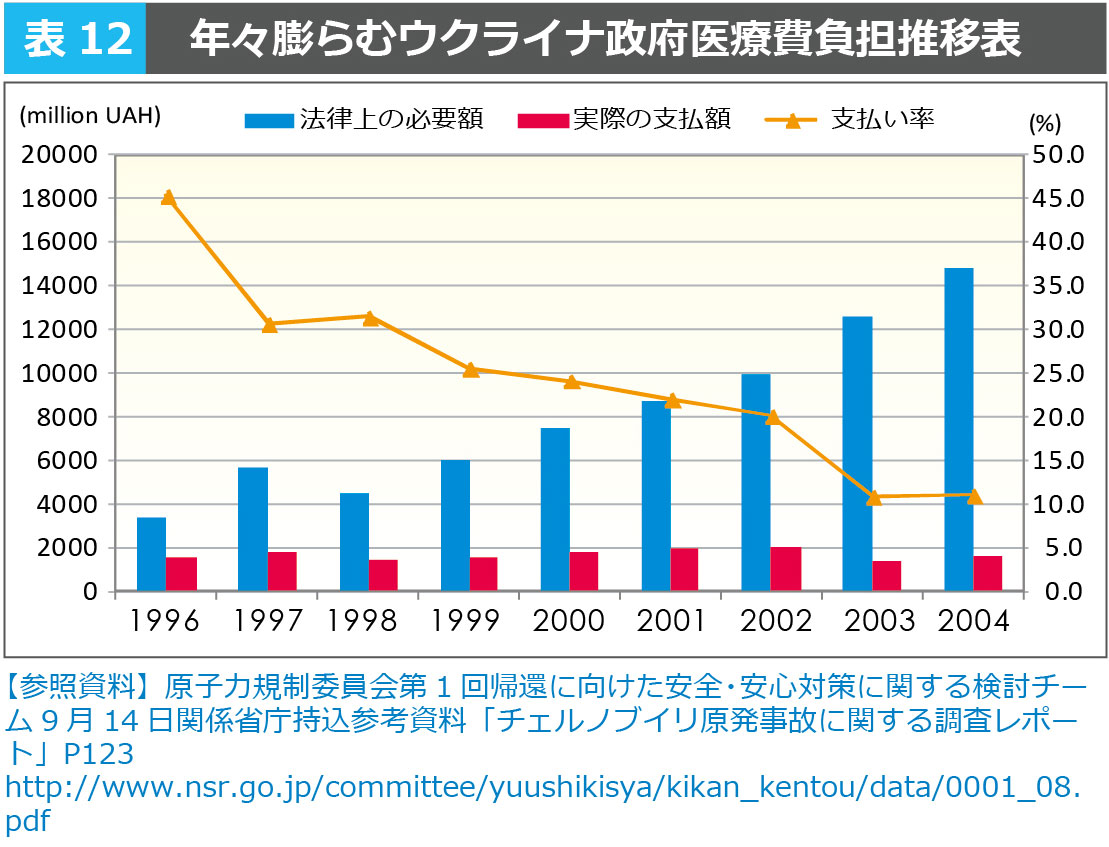

表12は年々膨らむウクライナ政府の医療負担額です。しかし国庫はカラッポですから、医療負担のための予算額は年々膨らむのですが、実際の支払い額はむしろ減少しています。従って支払い率(表12の折れ線グラフ)は急激に落ち込み2004年には10%近くまで下がっています。

責任を取ろうとしない日本政府

『チェルノブイリの支払い』のために財政破綻状態となっているウクライナ政府ですが、翻って日本政府はどうでしょうか?事故の責任、補償、フクシマ事故そのものの終息・廃炉作業をすべて今や死人同然の東京電力に押しつけ、全く責任を取ろうとしていない、と少なくとも私には見えます。

愛媛県の中村時広知事は、伊方原発再稼働同意にあたって苛酷事故発生時、国が全面的に責任をもつことが確認できたことを理由の一つに挙げましたが、表11に見られるような法律上の支援措置まで確認して同意したのでしょうか?フクシマ事故に対する日本政府の責任のとりかたを見ると、今回も口先だけであることは明らかです。

ウクライナ政府報告が伝える、チェルノブイリ事故による広汎で長期的な健康被害

ウクライナにはチェルノブイリ事故による犠牲者が今現在どのくらい存在するのでしょうか?

ウクライナ労働・社会福祉省に正式に登録された人たちで2010年末現在約221万人存在します。第1分類は「事故処理作業者」、第2分類は「強制避難・移住させられた住民」、第3分類は「比較的低線量汚染地域に居住する住民」、第4分類は「第1分類から第3分類の人たちから生まれた子供たち」です。

また死亡した時点で登録から外れます。この数字は現在生存している人たちの数字です。

このデータを知るだけで国連科学委員会報告「一般公衆の中の子ども・青年の中に6000名以上の甲状腺がんが発生。うち15名の死亡者。大部分の人口に重篤な健康問題は現れていない」という報告がいかにデタラメかがわかります。気になるのは、犠牲者総数は1996年の321万人から2010年の221万人に減っているとはいうものの、その長期的な健康影響の深刻さです。1996年はウクライナの総人口は5106万人でした。総人口に占める登録者は4.33%でした。その15年後、2010年の総人口は4587万人に激減しています。総人口に占める登録者の比率は4.82%と逆に増えています。これは一体どうしたわけでしょうか?2010年といえば事故発生から25年も経過しています。

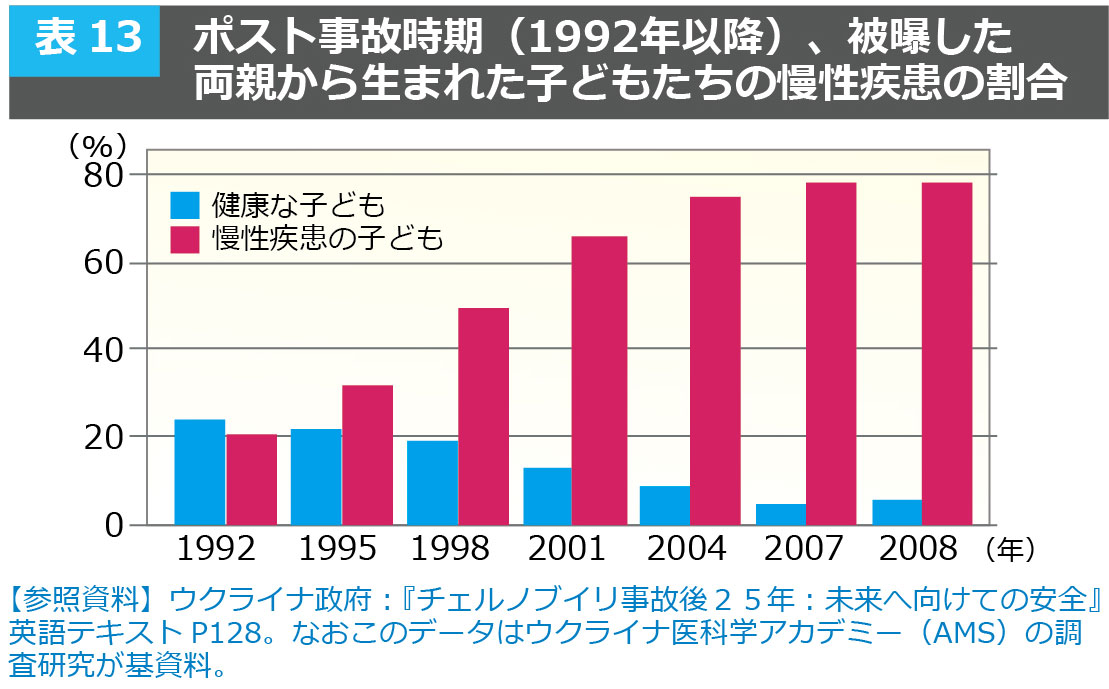

健康な子ども(両親が被曝)の割合が激減

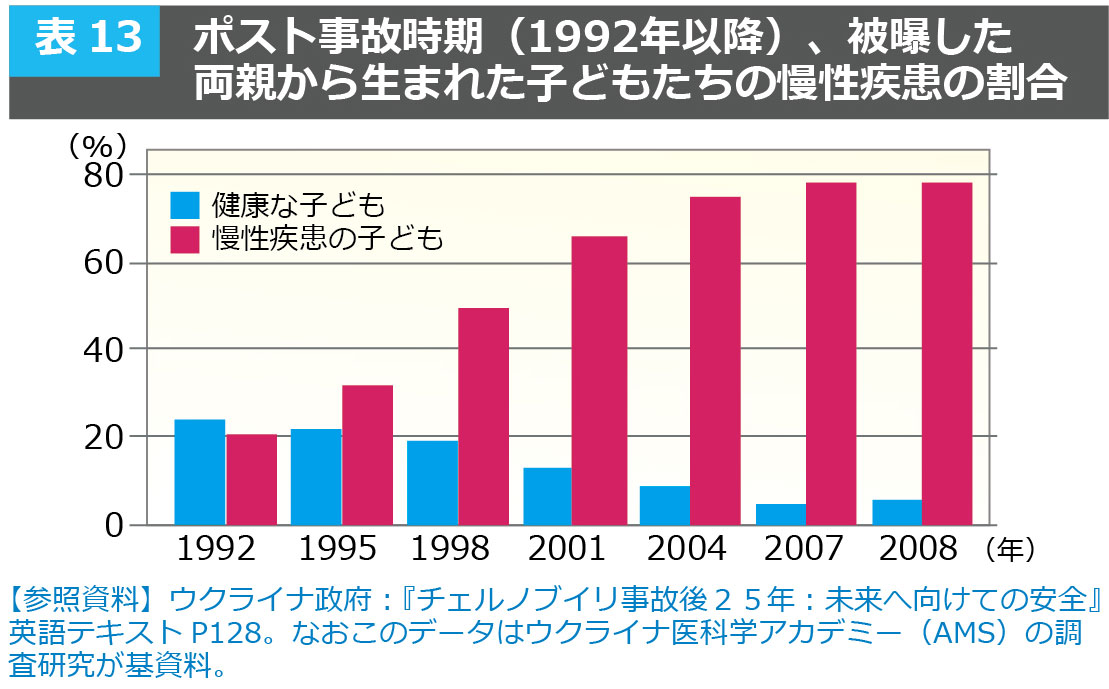

それを説明するひとつのデータが表13です。この表は被曝した両親から生まれた子どものうち健康なこどもの割合が年々減少しているというデータです。ここで研究対照となっている子どもたちはほぼ第4分類の人たちと重なっていると考えることができます。

何らかの「慢性疾患を抱える子ども」の定義も問題ですが、表13で扱う1992年から2008年の間で「慢性疾患を抱える子ども」の定義が変わった訳ではありません。ですからひとつのはっきりした傾向と見ることが可能です。1992年事故後6年時点では健康な子どもと慢性疾患を抱える子どもの割合は拮抗していたのに、年を経るに従って健康な子どもの割合は激減していき、逆に慢性疾患を抱える子どもの割合はどんどん増えていき、2007年-2008年には80%近くなっています。時間の経過と共に死者がどんどん増えますから、統計上は数が減ったように見えても割合は逆に増えている、という現象になるのだと思います。

遺伝的影響を強く示唆?

ウクライナ政府報告は淡々と事実関係を提示しあまり分析めいたこと、結論めいたことを書かないのが特徴です。ここも「内分泌疾患が11.61倍、筋骨系疾患5.34倍、消化器系疾患5倍、精神及び行動異常3.83倍、循環器系疾患3.75倍、泌尿器系疾患3.60倍」に増加したと、述べるに止めており、わずかに原因分析と見られる記述は「これらの子どもは、免疫学的パラメーターの頻度が生理学的な変動幅を越えていて」、これが慢性的疾患を形成する源となっている、と説明するのみです。

そして続けて、1987年、事故処理作業者(第1分類)から1万3136人の子どもが生まれたが、そのうち1190人に先天性欠損(1000人あたり90.6人。大ざっぱにいって10人に1人)が見られた、と記述しており、何らかの遺伝的影響がありうることを強く示唆する内容となっています。

これは私の全くの素人考えですが、恐らくは細胞間通信の異常が起っていると考えることもできます。細胞に関する研究は今まだ進展中ですが、ひとつには『ゲノムの不安定性』という現象が判明しています。これは、被曝した細胞のゲノムは次世代に継承されても、不安定性が持続すると言う現象です。

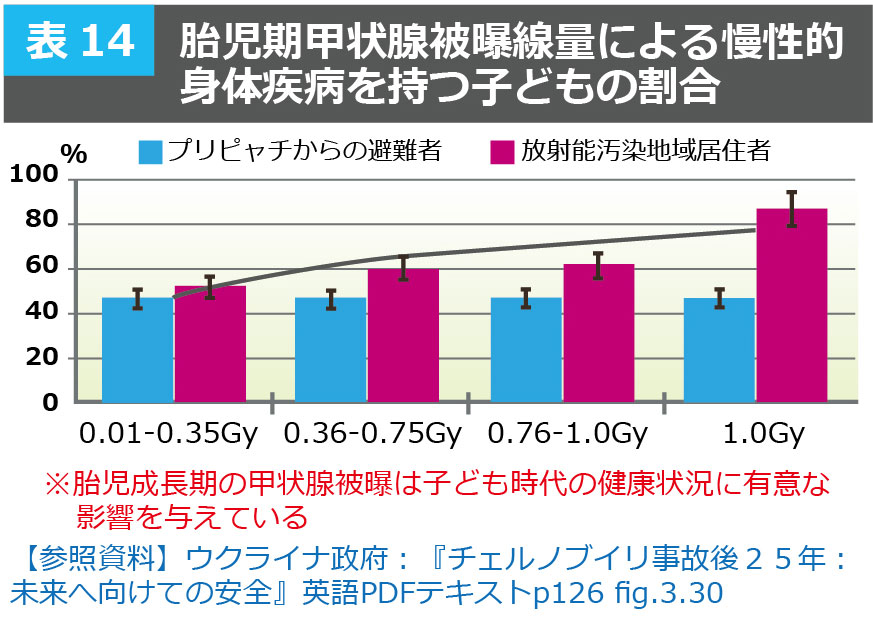

胎児期に被曝した子どもたちの慢性的な身体症状(甲状腺被曝線量による)

15頁表14は胎児期甲状腺被曝した子どもたちの健康状態に関するデータです。やはり甲状腺被曝吸収線量の段階でこどもたちの健康状態を表しています。表中に出てくるプリピャチは、チェルノブイリ原発にもっとも近い町で事故現場から4kmしか離れていません。4月26日事故発生でもっとも早く避難させられた地域でもあります。その時の模様を同報告書から引用します。「(旧ソ連の)政府委員会が直面した最初の課題はプリピャチの運命を決定することだった。26日の晩方までにはプリピャチの空間線量率は毎時数百ミリレントゲン(レントゲンは当時の単位。1レントゲンは8.77mGyに相当する)に達していた。・・・政府はプリピャチの住民を避難させることを決断した。26日から27日にかけてキエフなどから1390台のバスと3本の列車がプリピャチに到着した。27日の午後2時から3時間の間避難が実施された。この時4万5000人の住民がプリピャチの町を後にした」(同報告書21頁)

つまりプリピャチの住民はもっとも高い被曝線量に曝されたけれど、一番早く危険ゾーン(30km圏)を脱した人たちでもありました。

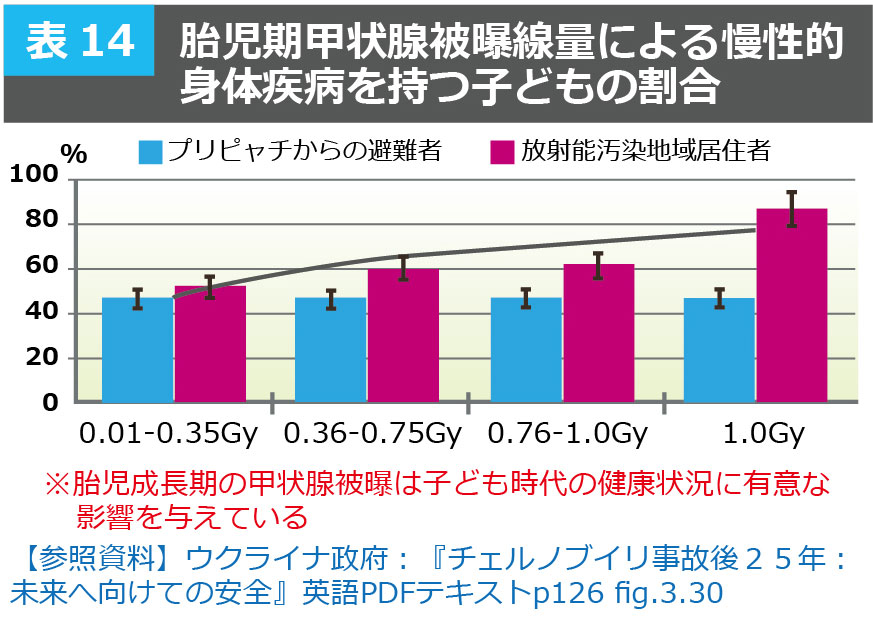

表14はその時胎児だった子どもと避難がずっと遅れた汚染地域に居住して胎児だった子どもの健康状態を比較したデータです。プリピャチに居住していた胎児では、甲状腺の被曝吸収線量が0.01-0.35Gy(グレイ)、0.36-0.75Gy、0.76-1.0Gy、1.0Gyといずれのレンジでも、慢性的身体疾患を持つ子供の割合がほぼ40%強と変化がないのに比べ、汚染地区で胎児だった子どもたちでは、レンジが上がるにつれ、確実に慢性的身体疾患を持つ子供の割合が増え、1.0Gyのレンジでは80%を越してしまいます。またどのレンジにおいても、プリピャチに居住した胎児の方が汚染地区に居住していた胎児よりも、慢性的身体疾患をもつこどもの割合が低いことが指摘できます。このことから同じ被曝吸収線量なら短時間(プリピャチの住民は少なくとも26日午後から27日午後5時くらいまで、町を脱出するまで被曝した)、よりも長時間被曝する方が健康影響が大きい、といえそうです。またここでも同じ教訓、一刻も早く被曝環境を脱することが重要だ、ということはもちろん指摘できます。

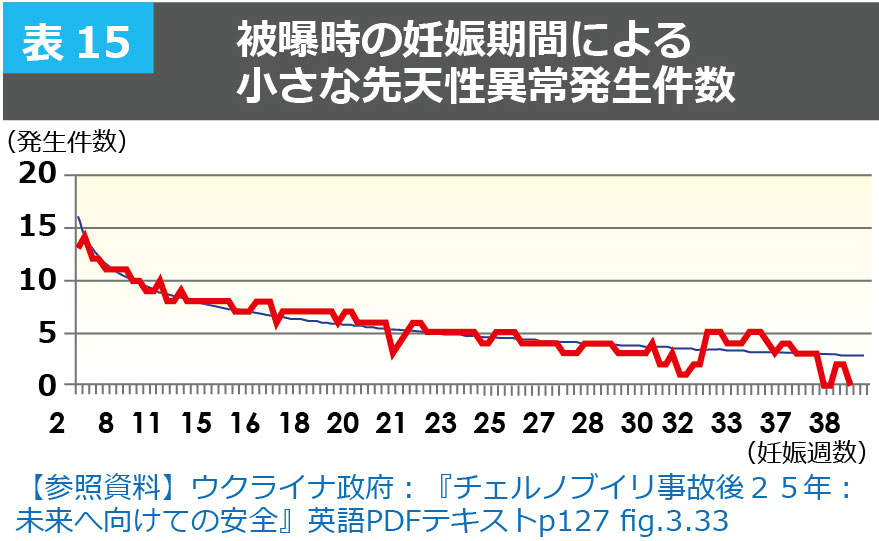

被曝の時期と妊娠期間による異常個体数の違い

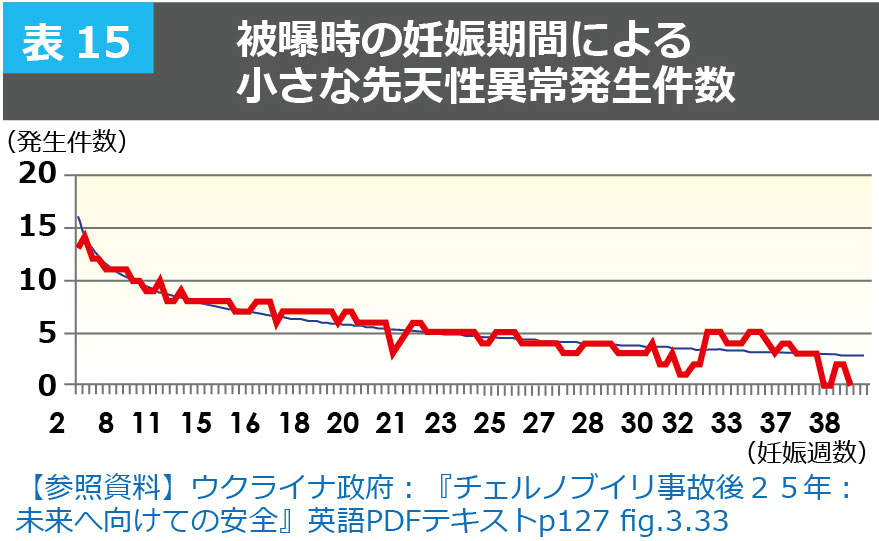

表15は、妊婦の妊娠時期と異常個体数の発生件数の関係を表した表です。この表で見るように、被曝が妊娠時期(着床時期)の早期であればあるほど異常個体数の発生件数が増える、という至極当然のデータです。当たり前といわれればその通りですが、実際妊婦の立場に立ってみると、上記の状況を避けることはなかなか困難であることは容易に想像がつきます。まず被曝環境から避難できる環境や条件が、実生活ではなかなか整わないこと。つぎに妊娠を知る時期がどうしても実際の妊娠時期よりも遅れがちになることがあげられます。(ただしこのデータでは異常個体といっても奇形などを指すのではなく、染色体異常など小さな異常を指しています)

ところでこの報告書では当然のこととして、なぜこの現象が起こるのかについて全く説明していません。しかしこれは細胞周期に関係していることは容易に想像がつきます。細胞周期で細胞分裂時の細胞の放射線感受性が高くなり、妊娠早期であればあるほど激しく細胞分裂現象を起こし、結果として放射線感受性が高くなるからだ、と説明できます。欧州放射線線リスク委員会(ECRR)年勧告では、細胞分裂時の放射線感受性は同じ個体であっても非細胞分裂時に比較して600倍も高くなる、と報告しています。(ただし動物実験に基づく)

成人避難者の健康状態の変遷

これまでは子どもの健康状態を中心に見てきましたが、今度は成人の健康状態についても見ておきましょう。表16は成人避難者の健康状態を示すグラフです。報告書から引用します。

「がん以外の発症率:チェルノブイリ事故から25年間に実施された調査によると、避難者の健康状態は避難以降相当に悪化している。健康障害と死亡率に関していえば、重要なファクターになっているのが非がん性疾患である。ウクライナ国家登録によると、1988年から2008年までの間に、避難者のうち健康なものの割合は67.7%から21.5%に低下した。一方で慢性疾患を抱えるものの割合は31.5%から78.5%に上昇した。」

もちろんこの間の変遷は、研究対象者の経年という要素もあります。しかしより基本的には低線量内部被曝の深刻な影響は、“がん”発症にあるのではなく様々な種類の非がん性慢性疾患にあることは明白でしょう。また病気を抱えるということはその人の「生活の質」(QOL)の低下に直結することを考えると、低線量内部被曝の影響は極めて深刻、といわなければなりません。またこの報告では、1988年から2008年の20年間を5年ごとの4期にわけ(1988年-1992年、1993年-1997年、1996年-2002年、2003年-2007年)、この4期のうち非がん性慢性疾患が多発したのは、第3期1996年-2002年だった、としています。そして個々の疾病の増加率を見てみると、非がん性疾患の進行は依然長期化しており、「その傾向は事故時子どもあるいは10代の青年期であったものに顕著であることがわかる」としています。そしてここでついに、非がん性疾患の進行については、非放射線交絡要因と共に、低線量放射線の長期的影響を考えないわけにはいかない、と認めるにいたります。ウクライナ政府報告はICRPリスクモデルを常に念頭に置きながらも、ことここにいたって、ICRP学説を大きく逸脱せざるを得なくなるのです。

ここでは膨大なウクライナ政府報告のほんの一部しかご紹介できません。が、これだけでも前出ICRP学説が、チェルノブイリ事故後のウクライナの現実と全く相反していることがおわかりでしょう。

2007年ドイツ放射線防護庁のKiKK研究

(*以下は2015年12月4日第143回広島2人デモチラシからの抜粋引用に若干修正・追加を加えたものです)

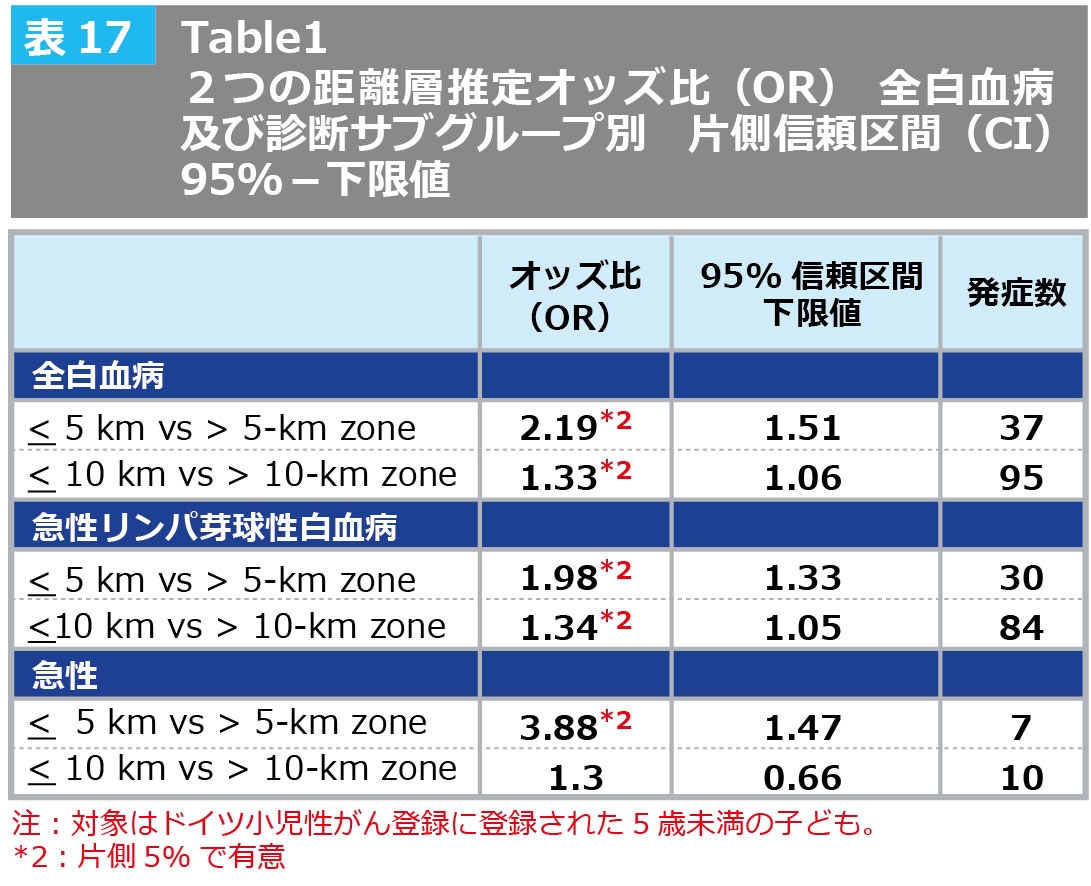

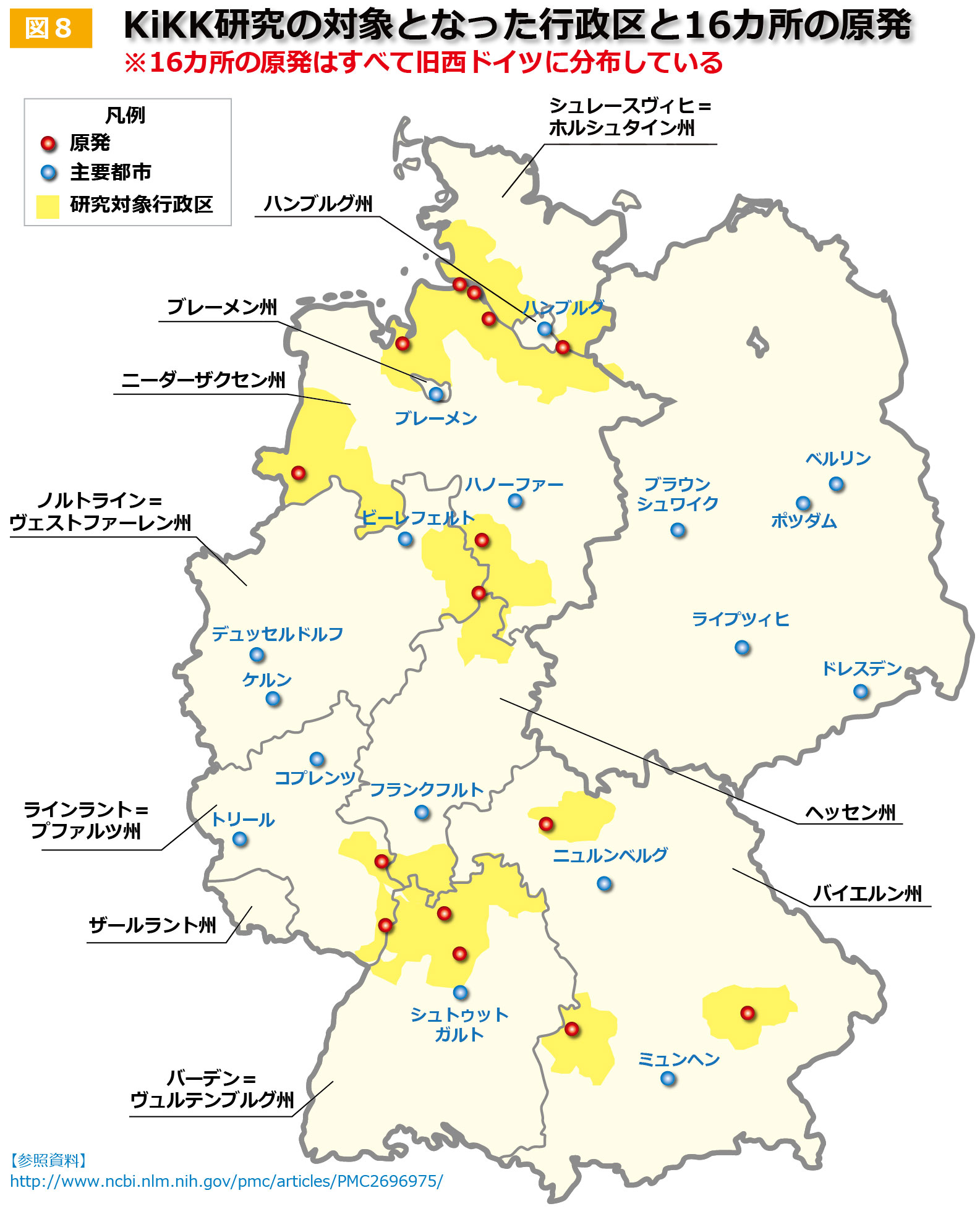

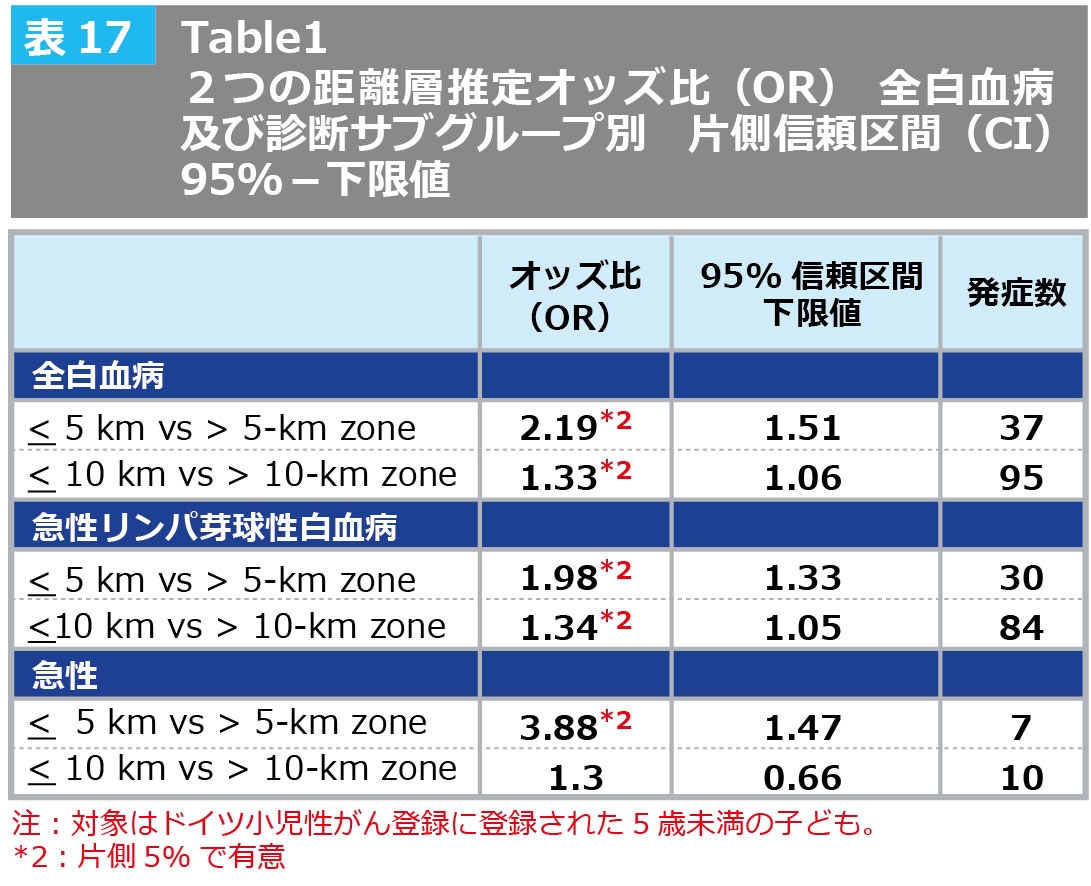

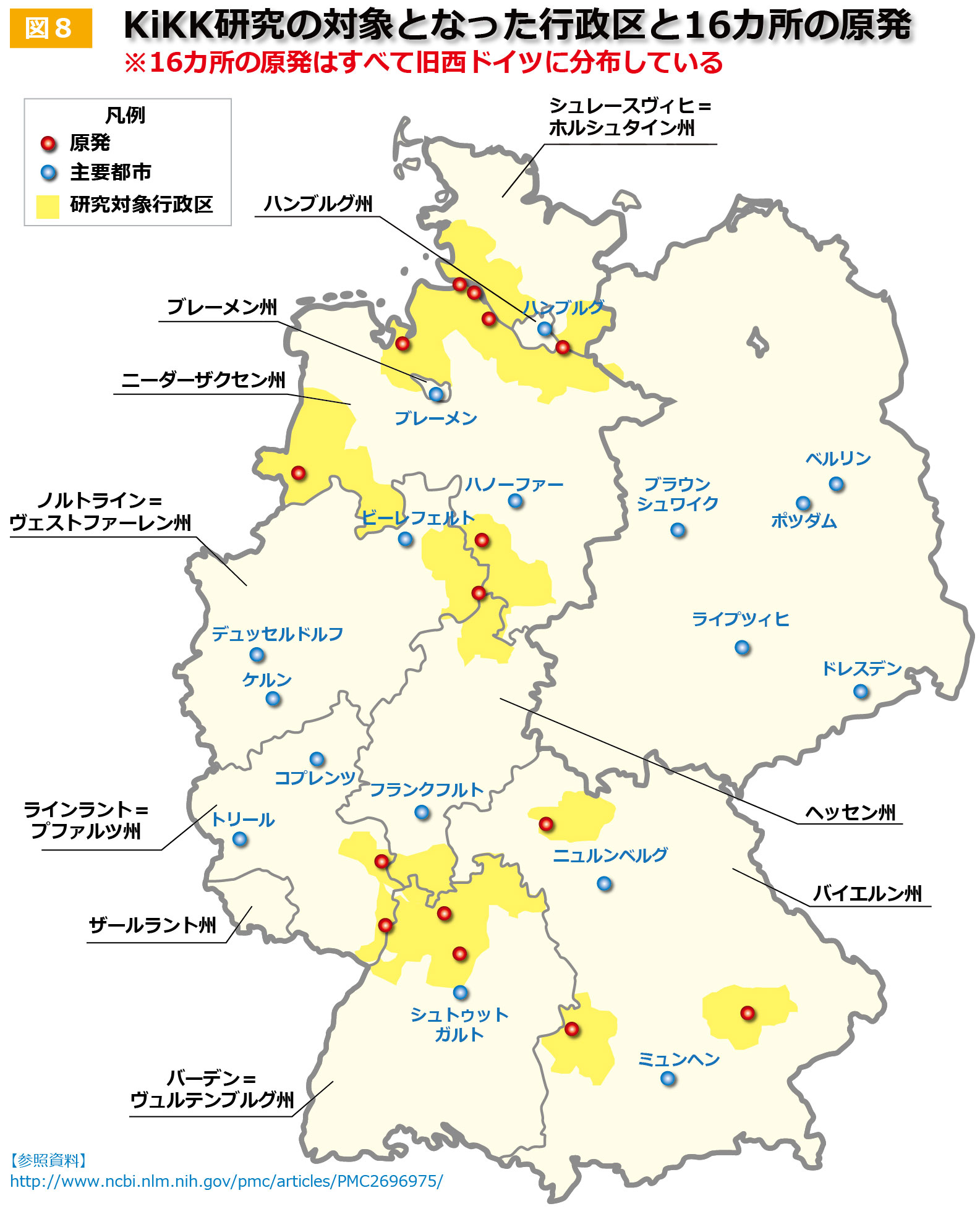

2007年ドイツ連邦政府の放射線防護庁は、原発と原発から5km圏5歳未満の子どもの小児白血病との関連性を調べた、「KiKK研究」を公表します。

この研究がスタートしたいきさつからみておきましょう。

「先進工業国において、近年小児白血病の発生が増加するにつれ、またその発生が農村地帯であって、しかも一時的で限られた地域にクラスター状に小児白血病の発生が繰り返し観察されるに及んで、なにかしらの伝染性病原体の仕業ではないかとする仮説が生まれた。幼児期であって、まだ免疫システムが十分にできあがっていない子どもたちは、後に伝染性の媒介物に曝され続けると、白血病の大きな危険に直面することになる。

子どもたちの白血病の大きな部分の原因として長い間環境からの影響が疑われていた。

夥しい数の疫学調査が行われたが、幼児期の白血病の原因は、依然として明瞭にはならなかった。にもかかわらず、大きな原因因子のひとつが、電離放射線被曝による白血病リスクであることは、一般的に受け入れられている。低線量被曝の影響は、(高線量被曝に比べると)より明確ではない。従って、白血病発生のリスクは原発立地地域においてより大きいのがどうかとする議論が何度も起こってきた」

(以上本チラシで紹介するKiKK研究のまとめ研究の一つ「ドイツにおける原発立地地域の小児白血病」の背景説明からの抜粋)

白血病多発で疑われた原発からの放射能

先進工業国、特にここでは西ヨーロッパ諸国、ドイツやイギリスなどですが、ある特定の地域に幼児白血病が多発している事実が大きな問題となり、長年様々な調査が行われてきましたが、原因を特定するにいたりませんでした。白血病の多発ということで疑われたのが原発の通常運転から、放出・排出される放射性物質です。白血病の原因因子のひとつが電離放射線であることには異論はありませんでした。

原発推進を目的とする国際放射線防護委員会(ICRP)の影響を受けた学者・研究者たちは、事故で大量放出されたのならともかく、通常運転で放・排出される放射性物質(放射能)による影響は健康に影響のないレベルであり、小児白血病の一部特定地域での発生と原発には因果関係はない、と主張しました。

一方で、子どもを抱えた親たちや市民団体、医科学者や研究者の一部は、原発からの放射能による電離放射線がもっとも疑わしいとして大きな議論がドイツ社会で繰り返し起こりました。

2003年「KiKK研究」がスタート

こうした論争はドイツ連邦政府放射線防護庁(the German Federal Office for Radiation Protection <BfS>。以下BfSと略します)を動かすことになり、「KiKK研究」がスタートします。幸いにしてドイツには「ドイツ小児性がん登録」(German Childhood Cancer Registry <GCCR>)が完備しており大がかりな研究開始の基礎条件の一部が完備していました。(日本ではこの条件が未整備です)

「2003年、ドイツ放射線防護庁(BfS)は、原発から5km圏に居住する5歳未満の子どもたちについて病例対象研究(ケース-コントロール・スタディ)を、”ドイツ小児性がん登録”の結果に対する懸念に回答する形で開始した。この研究は“the Kinderkrebs in der umgebung von Kernkraftwerken (KiKK)”(原発近傍の小児がん)研究と名付けられた。これは、1980年から2003年まで全て小児がんと診断された事例に着目し、がんでない子どもたちの参照例と比較した研究である。

KiKK研究では、原発からの距離を、放射線被曝の小児がんリスクを評価する 代替要素として使用した。そしてドイツの16の原発(全部旧西ドイツに存在)から5km圏内事例に焦点を当てた。(この点が、KiKK研究の優れた点であるように私には思える。通常放射線被曝影響を考える場合、被曝線量を推測して、線量に応じた結果に着目するものだが、この研究は目の前の事実にのみ着目して、原発からの放射能影響を考察しようとしている)

この研究での主たる発見は、5歳未満の小児白血病リスクは、原発からの距離が減ずるに従って、増大するというものだった」

(カナダ原子力安全委員会「KiKK研究説明」から抜粋引用。

http://nuclearsafety.gc.ca/eng/resources/perspectives-on-

nulear-issues/the-kikk-study-explained-fact-sheet.cfm)

純学術的にいえば、この結論の分析にはさまざまな議論があります。しかし、原発5km圏以内に居住する子どもたちに、他の地域に居住する子どもたち比べて、小児白血病が多発しているという結論は動かせないところです。

それでは2008年に公表されたKiKK研究のまとめ研究の一つ、「ドイツにおける原発立地近傍地区での小児性白血病」(Childhood Leukemia in the Vicinity of Nuclear Power Plant in Germany, 2008年)をみてみましょう。

原発5km圏5歳未満の子どもに有意に小児性白血病が増加

このまとめ論文は次のように全体を要約しています。

「はじめに:

白血病の原因は大きくいって“核”(nuclear)である。(この点については、学術界でも異論はありません)原発の近傍で白血病発生率が増加しているかどうかは大きな議論を呼ぶ問題である。“ドイツ小児性がん登録”は、小児性がんと原発に関する疫学的症例対照研究を公表し続けてきた。

方法:

この研究は、子どもたちの居住地と原発からの距離に基礎をおいて、無作為に抽出した健康な子どもたちの対照例より、がんを抱える子どもたちの方が、平均して原発に近いかどうかを検討した。原発からの距離別カテゴリーのオッズ比(OR)と標準化罹患比(SIR)を算出した」

オッズ比は、原発からの距離別に小児がんの発生と、同じく無作為に抽出した距離別小児がんの非発生を比較して、その比率を求めるものです。オッズ比が高ければ高いほど、原発からの距離と小児性がんの発生には高い因果関係があるという結論になります。それに対して標準化罹患比(SIR)は、データから予測される小児性がんの症例(期待罹患数)と実際発生している小児性がんの発生(実際罹患数)との比を求めるものです。

「結果:

原発からの近さ(近傍性)と白血病のリスクとの関連性が発見された。白血病の実際の症例は539個、対照例は1766個。原発からの5kmゾーンの、5歳未満の子どもたちの小児白血病発症に関するオッズ比(OR)は、他のゾーンの子どもたちと比較すると【2.19】だった。このOR上昇は統計学的に見て有意である。(少なくとも原発から5km圏の5歳未満の子どもたちで、小児白血病の発生が高いことは疑う余地がありません)

研究対象となった全地区での白血病発生事象は、ドイツ連邦全体のそれと同じだった。標準罹患比(SIR)は【0.99】(95%。信頼区間0.92-1.07)だった」

どんな立場の学者・研究者でも、ドイツにおいて原発から5kmゾーンの5歳未満の子どもたちに、小児性白血病が有意に増加していることを認めないわけにはいきません。しかしそれは、原発が農村型地帯に立地しているからなのか、それとも都市型、農村型、混合型に関わりなく、原発に近ければ小児白血病を発症しやすいのか。あるいは他の要因があるのか。あるいは原発から通常運転で放出される低線量の放射性物質の影響なのか。こうした議論が出てくるのは、従来のICRP学説に従えば、ドイツの原発から通常運転で放出される放射性物質で、小児白血病が有意に過剰発生することなどは考えられないからです。特に原発など核施設を維持・存続させたいICRP学説信奉者はそう主張します。

もし有意な増加が、原発からの、「健康に影響のない程度の」微量な放射性物質が原因ならば(私は、圧倒的多数の学者とともにそう推測しますが)、原発からの「微量の」放射性物質は「微量」ではなく、「健康に深刻な影響を及ぼす程度」の放射性物質だったことになり、ICRP学説を根本から見直さなくてはならない、ということになります。

2015年「INWORKS」国際コンソーシアム研究-

長期的低線量外部被曝は成人に有意に過剰な固形がん死をもたらす

(*以下は2015年11月27日第142回広島2人デモチラシを抜粋引用して若干修正追加を加えたものです)

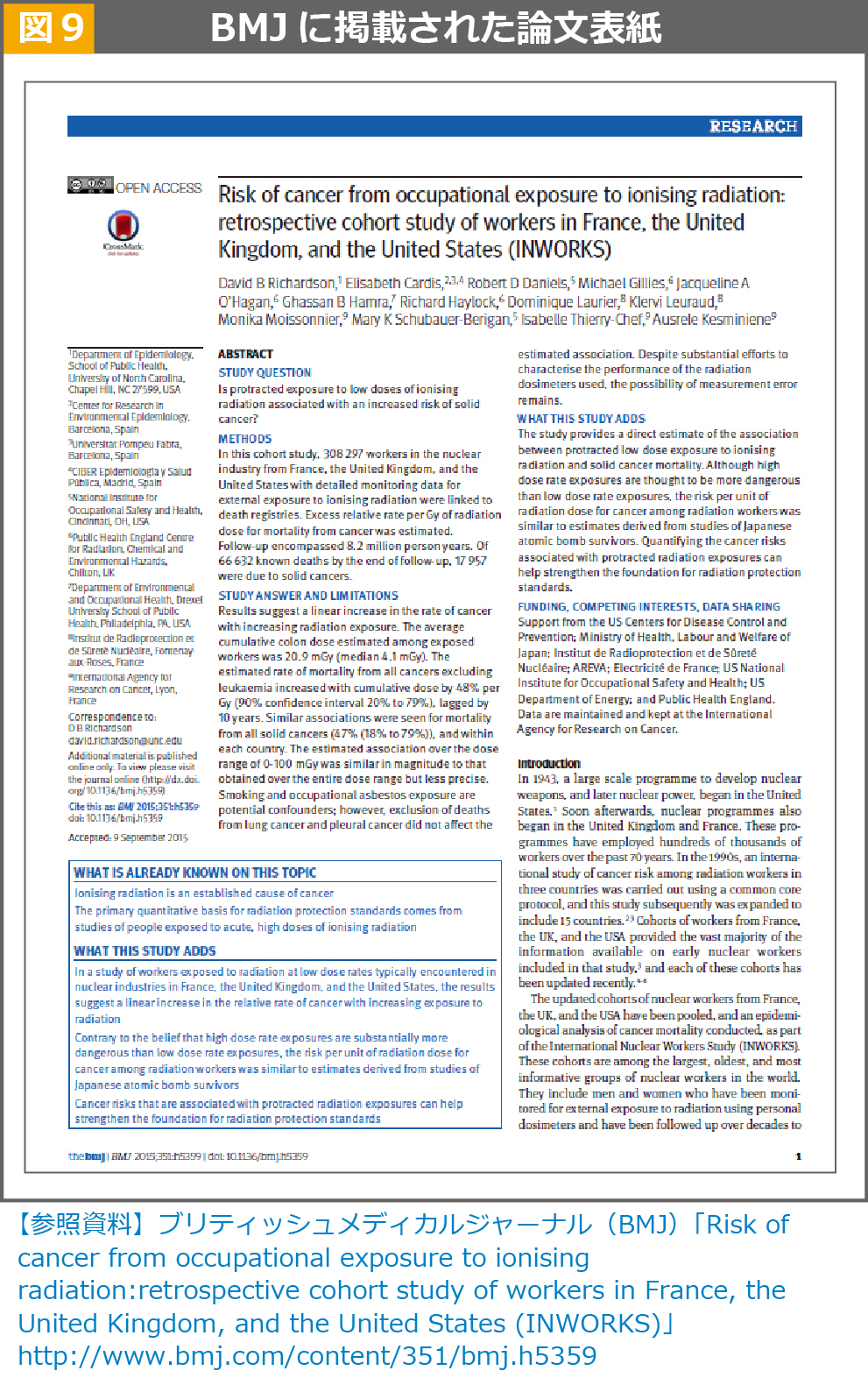

2015年10月20日、イギリスの有名な医学学術誌「ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル(BMJ)」に『電離放射線の職業的被曝によるがんのリスク:フランス、イギリス及びアメリカにおける後ろ向きコホート研究(INWOKS)』(Risk of cancer from occupational exposure to ionizing radiation: retrospective cohort study of workers in France, the United Kingdom and the United States)と題する研究論文が発表され、大きな注目を集めました。というのは、この論文は100mGy(100mSv)以下の外部低線量被曝でも、過剰な固形がん死が有意に発生しているという結論を出しているからです。

そして、低線量内被曝の影響にばかり気をとられていた私も、低線量外部被曝でも長期にわたれば(この研究の場合10年)有意に過剰な固形がん死を発生させることを知りました。

これは、国際的に権威をもつ学術研究グループが、「100mSv以下の低線量被曝では、人体への影響はない」あるいは「その証拠はない」とする従来の国際放射線防護委員会(ICRP)のモデルに対して真っ向から反論した、ともいえます。

もうひとつの注目ポイントはこの研究は、これまでの「反ICRP派」の学者・研究者から提出された研究なのではなく、「INWORKS」が提出しているという点です。慢性の低線量被曝リスクを定量的に確定するための基盤をつくることを目的に設立された国際コンソーシアムで、主要各国政府や主要な放射線防護規制当局や核産業などから資金提供やデータ提供をうけている、いわば「公認」の研究グループです。別な言い方をすれば国際的な「権威」を背景にしており、これまでのように全く無視できない、という点です。

国際的な権威をもち、全く無視し去ることができない、という点では2011年に公表されたウクライナ政府の『チェルノブイリ事故後25年:未来へ向けての安全』と題する緊急事態省報告と性格がよく似ています。(記述の通り)

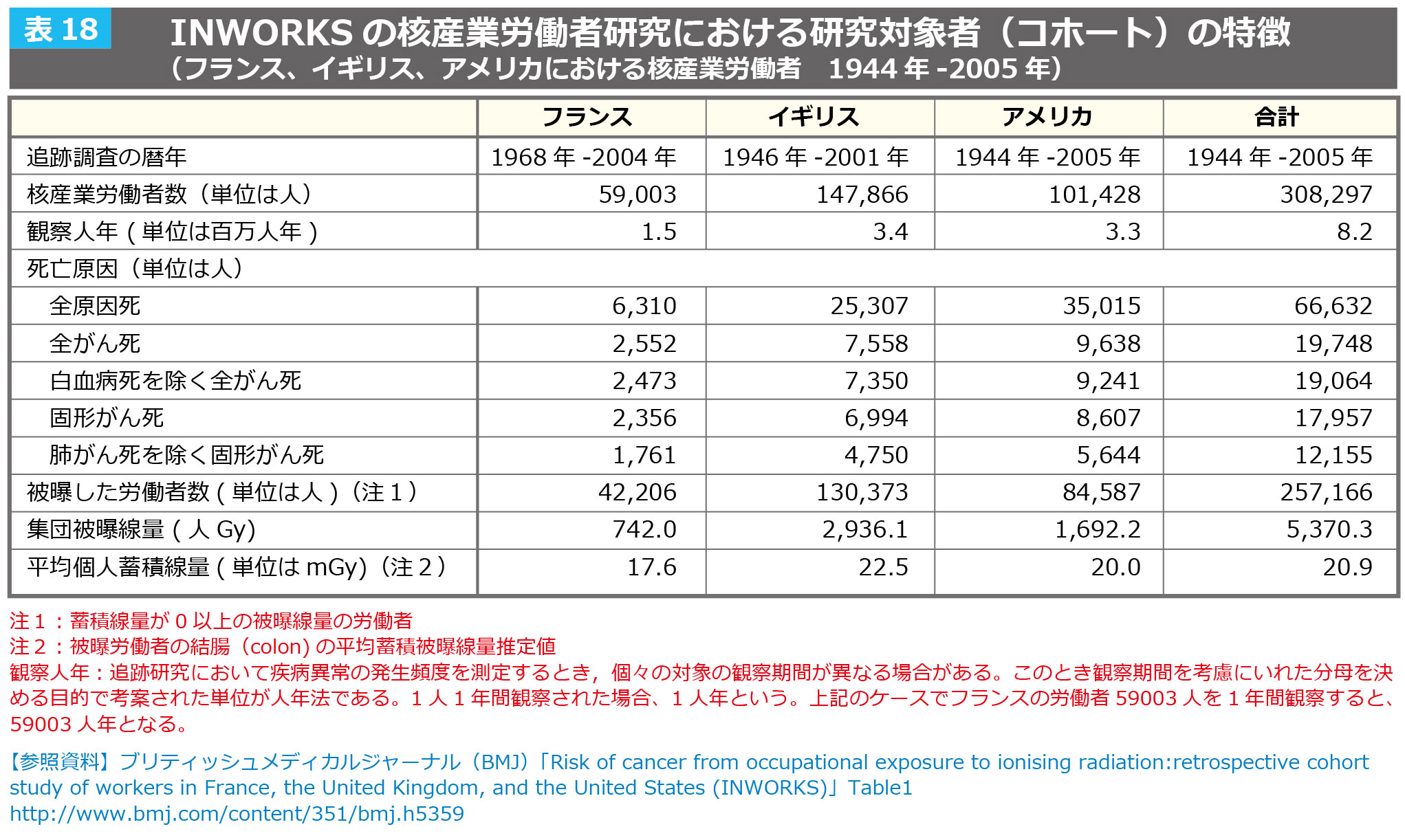

次に注目されるのは、この研究報告の厳密さと規模の大きさです。規模の大きさではコホート(研究対象群)が、フランス、イギリス、アメリカの核産業労働者30万8297人で、追跡調査期間が1944年から2005年の約60年間というスケールの大きいものです。

ここで得られた結論は何人たりとも無視できないと考えられます。

外部被曝でも長期間低線量被曝は、確実に「固形がん」死を増大させるという研究

それでは、『INWORKS』の「電離放射線の職業的被曝によるがんのリスク:フランス、イギリス及びアメリカにおける後ろ向きコホート研究 (INWORKS)」と題する研究の概要をみていきましょう。

この研究論文は、【ブリティッシュ・メディカル・ジャーナル 2015年10月20日】に掲載されたものです。

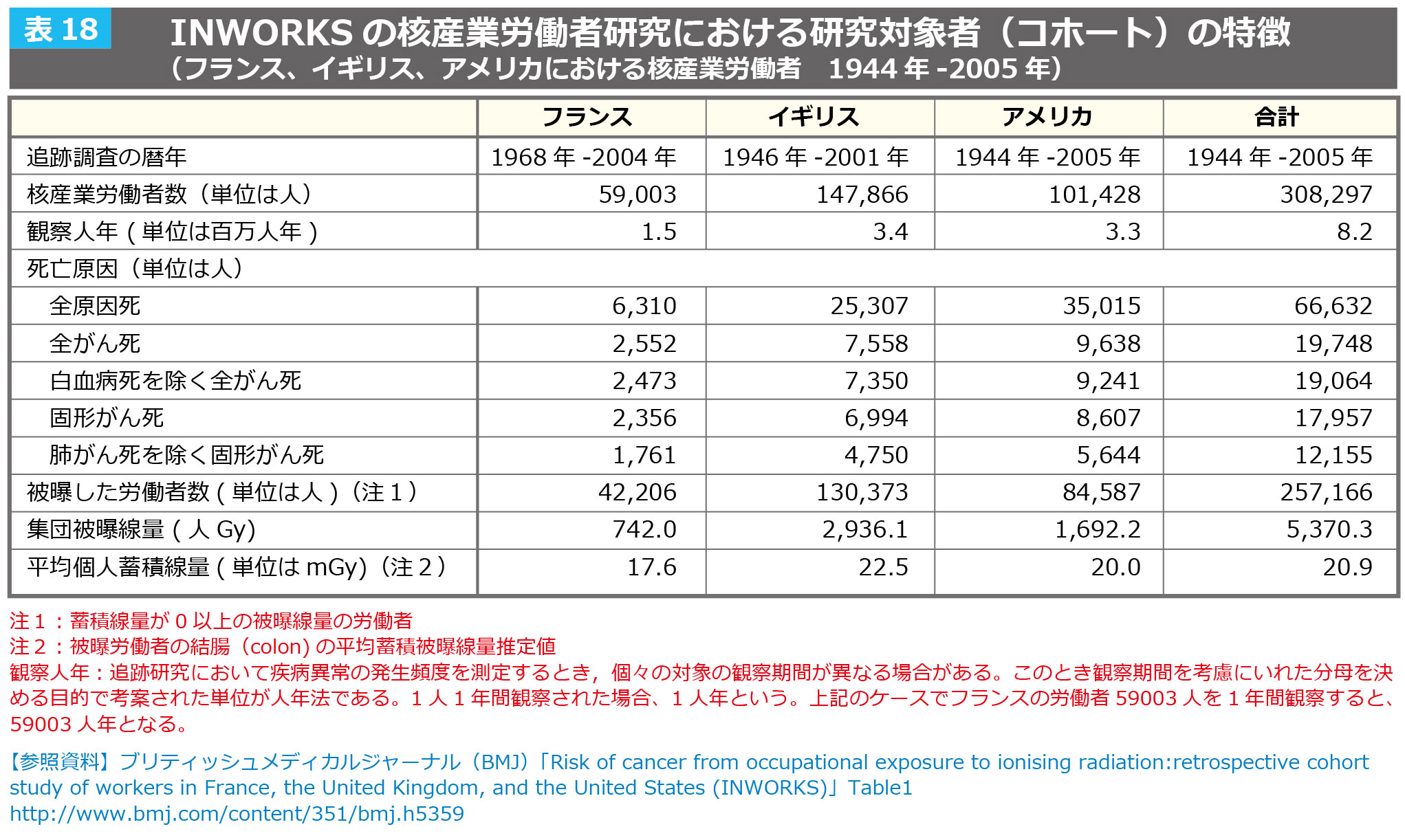

このコホート研究の研究対象者は、19頁表18にあるように、フランス、イギリス、アメリカ3カ国における核産業労働者、30万8297人。追跡調査期間は1944年から2005年の約60年間という極めて大規模なものです。(最も規模の大きい放射線被曝の疫学研究の一つである広島・長崎の原爆被爆生存者寿命調査-LSSでも対象は約12万人です)

調査目的は、あくまで

① 低線量外部被曝の

② 長期間にわたる

③ 固形がん死

との関連をあきらかにすることで、内部被曝影響、白血病やその他の疾病は調査目的から外した厳密な研究という点に大きな特徴があります。

また、影響の対象を、子宮内胎児やこどもを全く考慮の外に置き、成人に対する、低線量・外部被曝影響というこれまで、放射線被曝研究のエア・ポケットになってきたジャンルを扱っていることにも大きな特徴があります。

またこの研究は、国際的な学術研究として正式な査読も受け、ICRP派や反ICRP派の別なく今後参照すべき学術研究として、何人といえども無視しさることのできない学術的権威を備えていることも大きな特徴です。

研究対象群は30万8297人

この研究は概要(Abstract)の中の「研究課題」の中で「電離放射線の低線量長期間被曝は固形がんのリスク増大と果たして関連するのか?」と問題提起をし、研究目的を明らかにしています。

方法論としては、フランス・イギリス・アメリカの核産業労働者であって、電離放射線の外部被曝に関する詳細なモニタリング・データを有する30万8297人と死亡登録と関連づけられている、として外部被曝記録の明確な核産業労働者とその死亡記録を照らし合わせながら作業を進めていく、確実な方法をとっています。

被曝線量を原爆投下時の所在場所で推定せざるを得なかった広島・長崎の原爆被爆生存者寿命調査=LSSや、大量放出時の行動軌跡に関するアンケート調査で、基本的には外部被曝線量を推定している福島県民健康調査との大きな違いがここにあります。要するにデータが確実ということです。

長期間低線量外部被曝による固形がん死を明らかにするのが狙い

この研究では、「がんよる死亡」に関して、コホートの放射線被曝線量1Gy(グレイ)あたりの過剰相対死亡率が推定されています。

Gyは放射線の吸収線量の単位名称です。ガンマ線やX線などの放射線を吸収したものとして通常1Gy=1Svと等値されていますが、GyとSv(シーベルト)はもともと異なる概念です。Gyは放射線の吸収線量の単位で科学的な概念ですが、Svは放射線から受ける“影響”の単位概念です。

“放射線から受ける影響”という、条件によって大きく異なる事象を数値化することは、学術的にみて精確な科学的概念とはいえません。従ってICRP勧告でも、科学的な学術論文では、Sv(等価線量あるいは実効線量の単位名称)を使ってはならないことになっていますが、実際にはあたかも厳密に科学的概念をもっているかのように濫用されているのが現状です。もちろんこの研究では、Gy(グレイ)が使用されています。

「過剰相対死亡率」。人ががんで死亡する原因は様々です。これを交絡因子といいますが、この研究では、放射線被曝を原因として「がん死亡する」ケースを、特異的に特定してその率(たとえば1000人あたりの死亡)を求めています。これを放射線被曝による「過剰相対死亡率」といいます。従って過剰相対死亡率は、放射線被曝が原因因子でがんのために死亡する率と考えても差し支えありません。

固形がん死は1万7957人

追跡調査(follow-up)は合計820万人年に及びます。追跡調査終了時点(2005年)では、30万8297人のコホートのうち、6万6632人が死亡しており、うち1万7957人が固形がんによる死亡でした。(表18参照のこと)

そして概要では次のように結論づけています。

「研究の結果は、放射線被曝線量の増加とがん死亡率増加は直線的であることを示唆している。(比例関係にあることを意味しています)核産業労働者の結腸の平均積算線量は20.9mGyだった。中央値は4.1mGyだった」

研究対象群(コホート)の核産業労働者の平均勤務年数は約12年。結腸の積算被曝放射線量は平均20.9mGyとさほど大きくはありません。それより驚くのは中央値が4.1mGyと低いことです。

そして得られた過剰相対死亡率は、白血病を除くすべてのがんで、積算被曝線量1Gyあたり48%(または0.48)(10年間のラグタイム)(90%信頼区間:20%から79%)と驚くほど高いものでした。

同様の関連性は固形がんの過剰死亡率にもみられ、1Gyあたり47%(または0.47)でした。(90%信頼区間:18%から79%)

がんは「固形がん」と「血液のがん」に大別できます。「固形がん」はさらに「上皮がん」と「非上皮がん」(肉腫)に分類できます。この研究でのターゲットはあくまで、「固形がん」による死亡です。ですからこの研究では白血病をのぞく全てのがんの過剰死亡率が0.48、血液のがん全体をのぞいた固形がんに限定しても過剰死亡率が0.47と極めて高かったことを意味しています。

ちなみに高線量外部被曝調査が主目的だった広島・長崎の原爆被爆者寿命調査(LSS)では、20歳から60歳の成人で被曝による過剰相対死亡率は1Svあたり0.32だったのです。(この場合1Gy=1Svとみなすことができます。95%信頼区間:0.01から0.50)

外部低線量被曝でも明らかに有意な結果

さて問題の0-100mGy(0-100mSv)の低線量被曝領域ですが、この研究では、100mGy超の領域に比較すると、精度・科学的厳密さにおいては劣るものの、100mGy超の領域にみられる直線的比例関係が、0-100mGyの領域においてもみられる、としています。低線量被曝領域の「固形がん死」の発生率は、高線量域の発生率となんらかわることがなかったのです。

ここで、前述ICRP学説の骨子のことを思い出してください。(11頁「ICRP学説の根幹」の項参照)

これは、「100mSv以下での被曝については健康に害があるかどうか科学的に明確ではない」というものでした。この場合の100mSvは実効線量です。ところが実際には外部被曝のみによっても、吸収線量レベルすら、100mGy以下で被曝による過剰な「固形がん死」が成人の間で発生しているのです。

図9の「直線しきい値なしモデル図」で、ICRPが「科学的な証拠はない」とする低線量被曝領域で、「科学的な証拠」が出てきた格好です。実際、同論文に引用されている「結腸の積算被曝線量による全がん死」のグラフをみても、600mGyあたりの領域での死亡数が40人と数が少ないのに比べ、100mGy以下の領域では、コホートの人数が多いこともあって、1167人、2126人、2065人と調査終了時点では、はるかに低い蓄積被曝線量領域で「がん」で死亡している人が圧倒的に集中しているのが現状です。これをみても、「100mSv以下の低線量被曝では人体に影響があるという科学的な証拠はない」などといってはいられなくなるのがよくわかります。

ヒロシマだからこそ実感でき、世界に知らせることができる低線量被曝の深刻な影響

このチラシの冒頭で申し上げたとおり私たち「広島1万人委員会」は、四国電力伊方原発再稼働阻止のため、伊方原発運転差止を求めて広島地裁に提訴することを正式に決定しました。それは、このチラシでたびたび指摘するように、これ以上環境に人工放射能を付け加えるべきべきではない、伊方原発が苛酷事故を起こせば広島は壊滅的な打撃を受けることはもちろんですが、苛酷事故を起こさなくてもその通常運転から放出する人工放射能のために私たちが苦しむのが目に見えているからです。

1945年の広島原爆で、多くの被爆者が出ました。長い間私たちの家族、親戚、友人、知人、その父母やその祖父母たちが、原爆がまき散らした放射性物質による低線量被曝、特に内部被曝で様々な病気を発症し苦しみながら生活を送ったことを、身をもって実感しております。現に私たちが原告団長に予定している堀江壮自身5歳の時に広島原爆に遭遇し、長い間、その低線量内部被曝の被害に苦しみつつ今日まで生き延びてきました。

そのヒロシマから見ると、ICRPや日本政府のいうところ、「100mSv以下の低線量被曝は健康に害があるという科学的証拠はない」は絵空事としか聞こえませんでした。実感と大きく違うのです。

ところがここでご紹介した世界の放射線被曝に関する報告や研究は、むしろ私たちヒロシマの実感に近いのです。「そうだ!やっぱりそうだったんだ!」という思いでこれら研究や報告を読み、私たちが正しいことに確信を深めております。であるとするなら、これら私たちの実感を世界中に広めねばなりません。そのための伊方原発再稼働阻止の裁判提訴でもあります。どうか皆さんの応援、ご支援をお願い申し上げます。

(以上の内容は広島1万人委員会第74回チラシを転載しています。)

【参照資料】原子力規制委員会「拡散シミュレーションの試算結果」2012年12月

【参照資料】原子力規制委員会「拡散シミュレーションの試算結果」2012年12月

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NAMYYJ6KLVR801.htmlより引用

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NAMYYJ6KLVR801.htmlより引用