「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました

「ふるさと広島を守りたい」ヒロシマの被爆者と広島市民が、伊方原発からの放射能被曝を拒否し、広島地方裁判所に提訴しました

2022年3月11日

伊方原発広島裁判事務局

吉岡決定対策委員会

「8 債権者らの主張の構成について債権者準備書面:「仮処分事件」は民事訴訟。「金を貸した。返せ。」という事件と何ら本質的には変わらない。 訴えた側が債権者、訴えられた側が債務者というわけである。今回仮処分事件では、「訴訟物」はもちろん金ではない。 申立人の「人格権」である。もう少し正確に言えば、「人格権」が侵害されそうになっているので、その予防をする権利(妨害予防権)である。 この権利は当然法的に保護されているので、予防を請求する権利がある。これが妨害予防請求権である。 従って今回仮処分事件では、訴訟物は申立人の「妨害予防請求権」ということになる。 申立書を提出した後は裁判官の前で債権者・債務者双方が主張をし合うことになるのだが、この主張の中身を書面化したものが「準備書面」である。

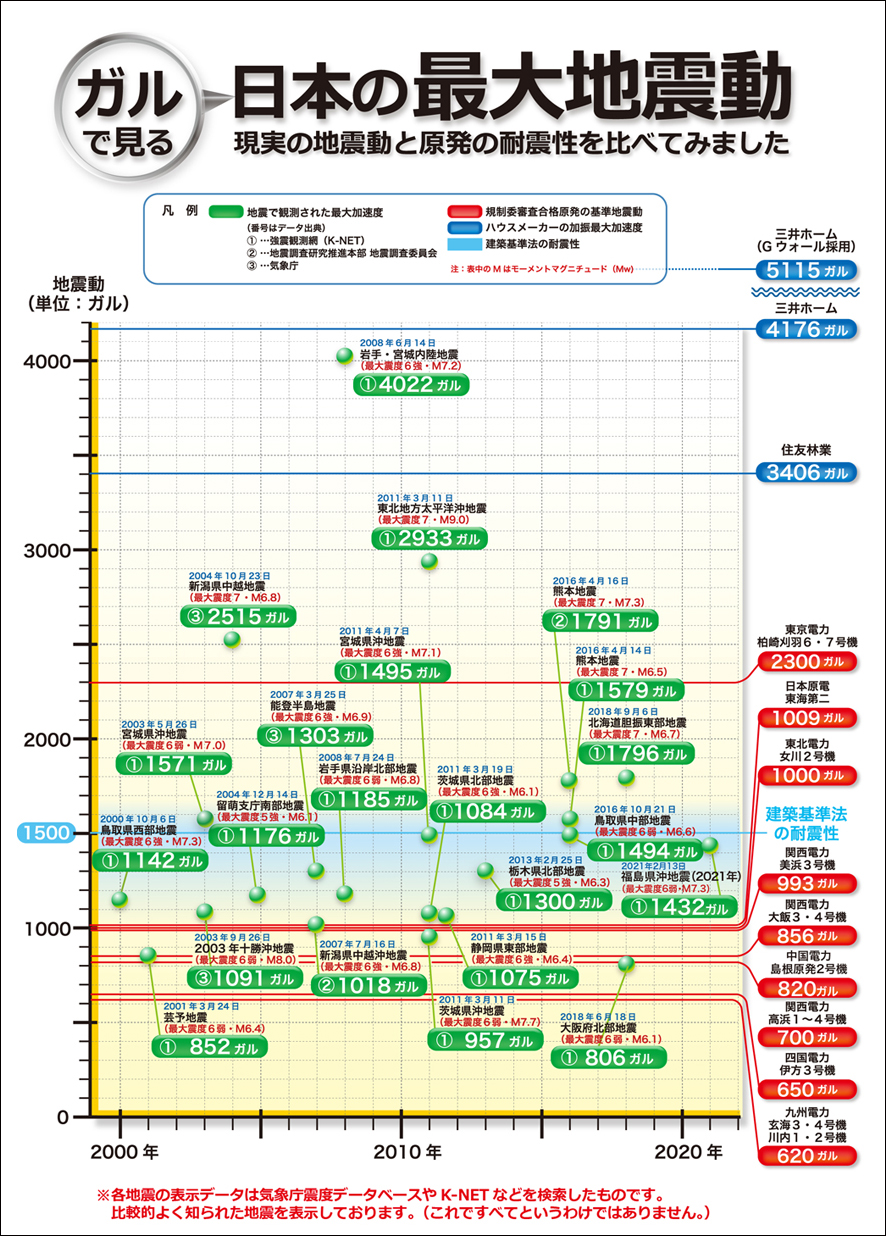

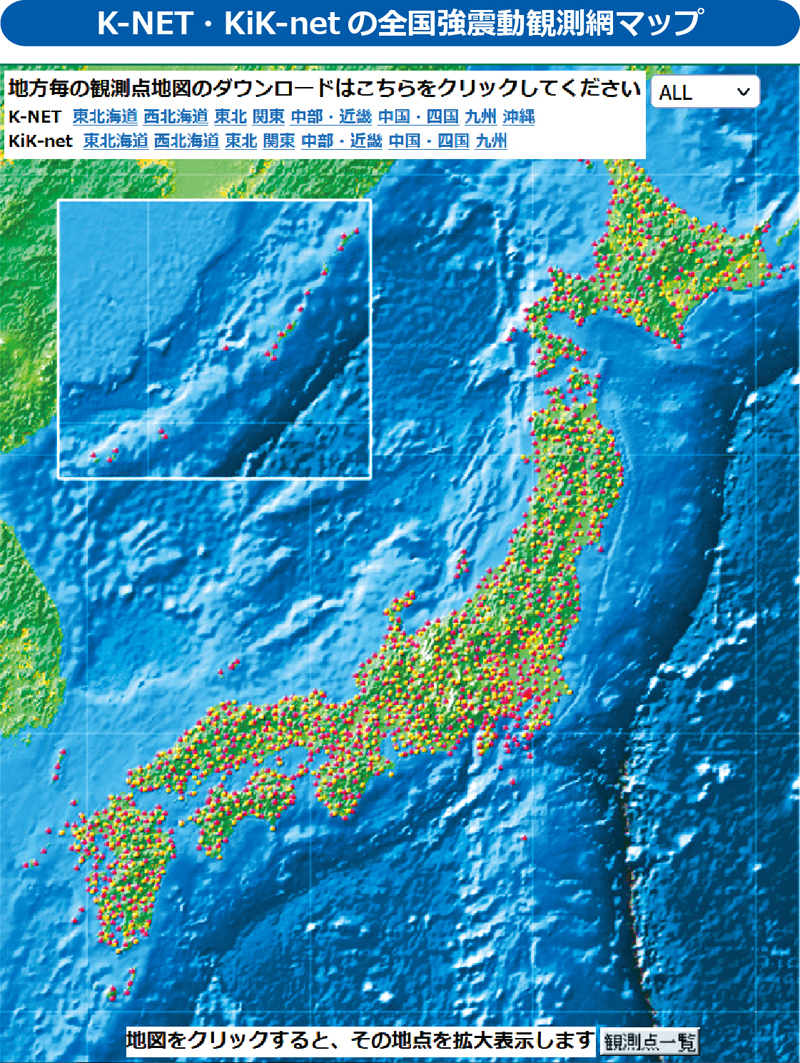

債権者らは、①強震動予測を用いて原発敷地毎に最大地震動を予測するという規制基準の枠組み自体が不合理であることの主張を主位的主張、 ②債務者の最大地震動予測の結果が実際の観測記録に照らして不合理であることを予備的主張とする旨を撤回し、①と②の各主張の関係について選択的主張と改める。」

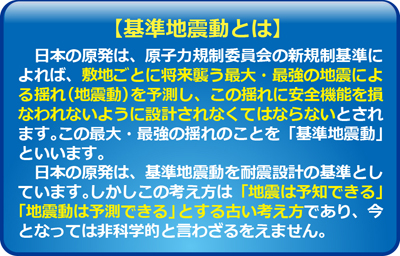

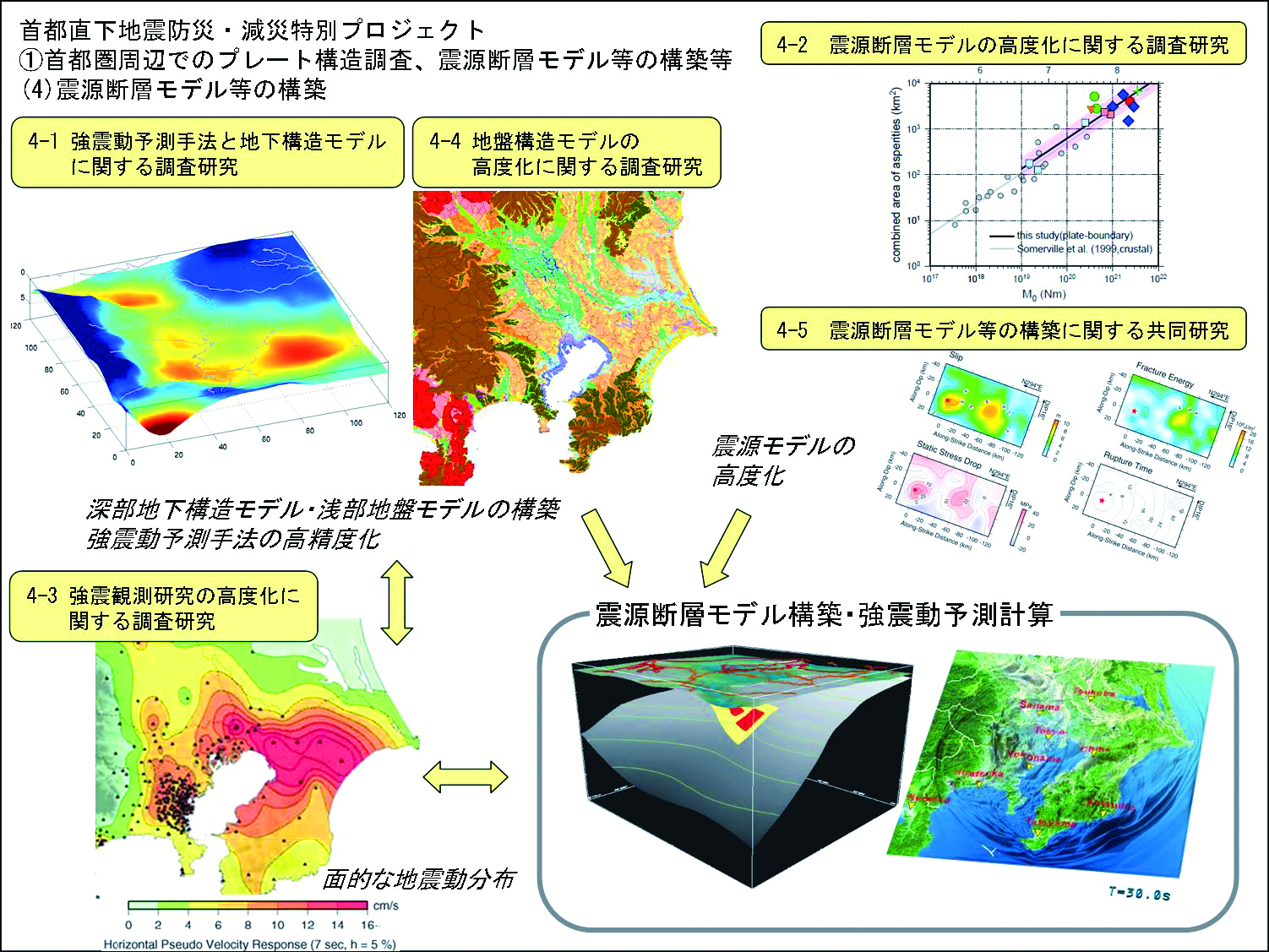

「 しかし、1995年1月に発生した兵庫県南部地震を契機に地震防災特別措置法が制定され、地震活動の評価は地震調査研究推進本部がおこなうことになりました。また、建議でも同様の見直しがおこなわれ、当連絡会の役割は「地震予知に関する情報の交換と総合的判断を行う」ことから「観測研究の質の向上を図るための地震予知観測研究に関わる緊密な情報交換の場」へと変更されました。こうして地震予知連絡会は「地震予知に関する総合的判断を行う組織」から「情報交換の場」へと格下げとなりましたが、「地震は予知できない」とする最新の地震に関する科学的知見を政府も認めるようになったのは、2011年の東北地方太平沖地震以降のことなのです。

その後、2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震を予知できず、現状では地震予知が困難であることが改めて示され、我が国の地震研究の今後が大きく問われました。」

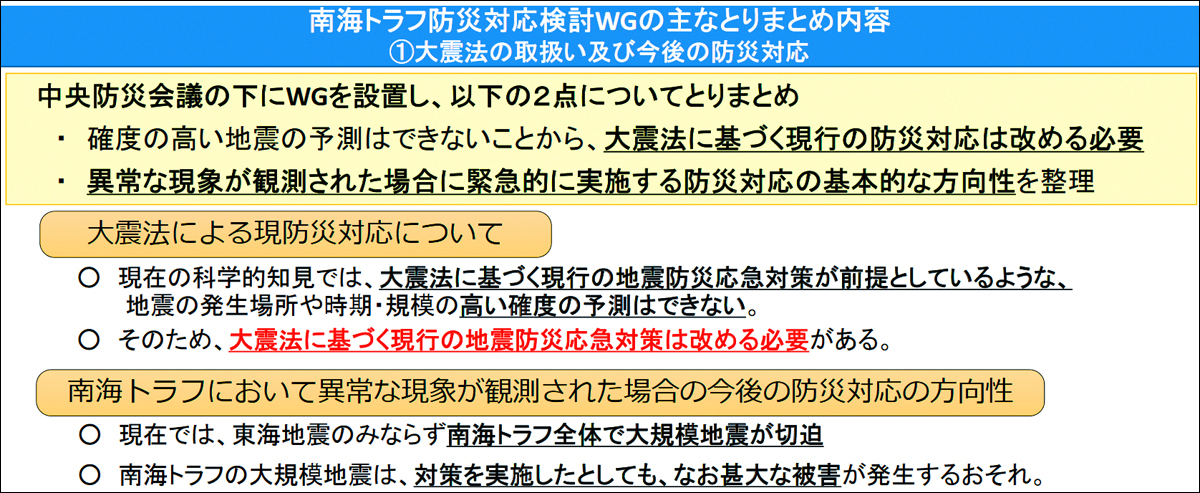

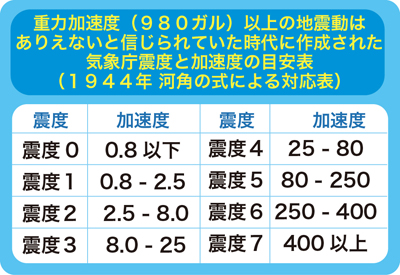

「現時点においては、地震の発生時期や場所・規模を確度高く予測する科学的に確立した手法はなく、大震法に基づく現行の地震防災応急対策が前提としている確度の高い地震の予測はできないため、大震法に基づく現行の地震防災応急対策は改める必要がある。」ここで「大震法」というのは、1978年に施行された「大規模地震対策特別措置法」のことで、この法律は「地震の確度の高い予知予測はできる」ことを前提にした法律です。そこで想定されている「地震応急対策」も地震が予知できることが前提で策定されています。

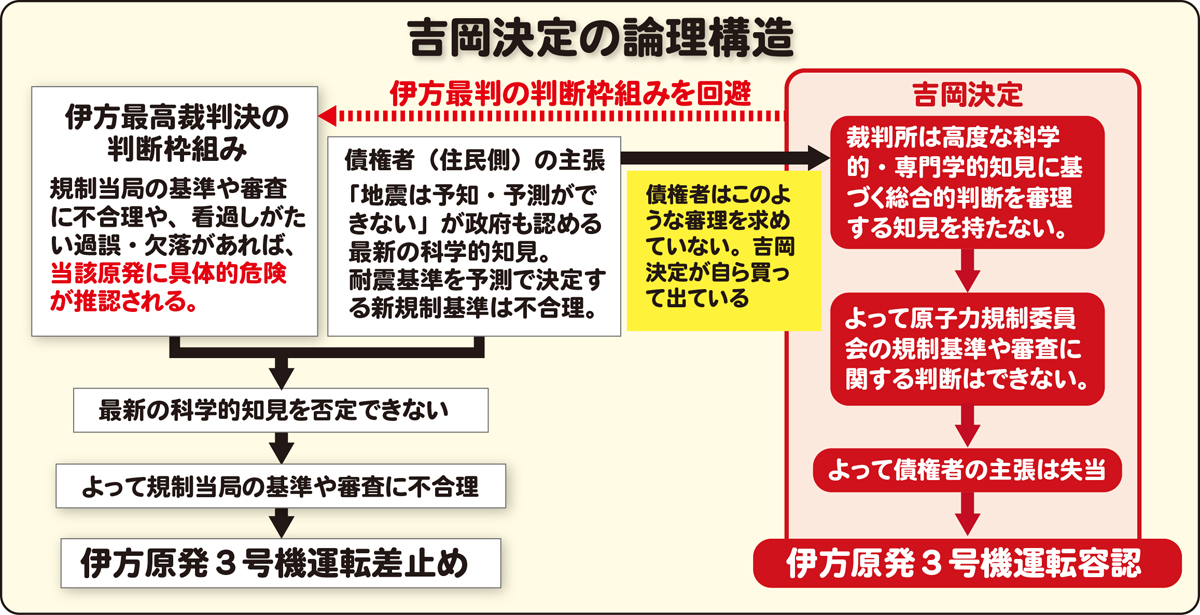

「基準地震動策定の合理性、ひいては超過地震発生の危険性をめぐる評価の合理性について四国電力に主張、疎明責任を負わせることは、原子力規制委員会による極めて高度な最新の科学的、専門技術的知見に基づく総合的判断の過程を、そのような知見を持ち合わせていない裁判所が事後にやり直すことと実質的に同義である。」一見意味不明な文章です。

「基準地震動策定の合理性、ひいては超過地震発生の危険性をめぐる評価の合理性について・・・」驚くべきことに、ここでは「基準地震動策定の合理性」が、「超過地震発生の危険性をめぐる評価の合理性」になっているのです。

「上記2によれば、新規制基準が不合理である旨の主張(現時点では地震の正確な予知は不可能なのに、新規制基準はそれが可能であることを前提にしているなど)や四国電力による地震動の想定は新規制基準に基づく審査の内規(引用者注:「地震審査ガイド」のこと)に沿っていない旨の主張は失当である。」これは一見、債権者の主張を否定したように見えますが、実はそうではありません。「上記2」というのは「司法判断の枠組み」のことです。これは後でも出てくる「平成4年伊方最高裁判断の枠組み」を放棄した問題と密接に絡んでいますが、要するに、「四国電力は、原子力規制委員会ではない。従って規制委の基準の不合理や審査の落ち度について四国電力に弁解、説明させるのは酷だ。」という判断枠組みを吉岡決定は提示していることを指しています。

「本件は、民事保全事件であって、超過地震発生の危険性は、被保全権利(人格権に基づく伊方原発運転差止請求権)の要件であるから、その法的効果の発生によって受ける住民らに主張、疎明責任があると解すべきである。」ここで言っていることは、超過地震発生(伊方原発敷地を基準地震動650ガル以上の地震動が襲うこと)の危険性についてその立証を行うのは住民側である、ということです。

「本件において債権者らが主張する『生命、身体等が侵害される具体的危険』は、債務者が策定した基準地震動Ssを少なくとも上回る地震動を本件発電所の解放基盤表面にもたらす規模の地震が発生する具体的危険を不可欠の前提としているものと解すべきである。」吉岡決定の論理は、債権者の主張①「地震予知予測は不可能。よって規制基準は不合理」や主張②「650ガルは現実に発生している地震動に照らすとあまりに低水準」の主張は、「伊方原発敷地を650ガル以上の地震動が襲うことが不可欠の前提になっている。」、つまり債権者らは「伊方原発敷地を650ガル以上の地震動が襲う」、と主張している、という構造になっています。

(決定文66頁。「当裁判所の判断」の「1 争点1について」の(1)のイ)

「ある地点で観測される地震動は、地震ごとに異なる震源特性、地震波の伝播経路ごとに異なる伝播特性及び観測点近傍の地盤構造ごとに異なる増幅特性の組み合わせによって構成される。」まことにその通りで、まるで地震学の教科書にでも出てきそうな記述です。

「したがって、地震ごと、観測点ごとにこれら諸特性の違いを分析し、伊方原発の地盤構造等に合わせた補正をすることなく、単に、(1)観測された最大加速度の絶対値を伊方原発の基準地震動の数値と比較したり、(2)伊方原発以外の原発での超過事例を指摘するだけでは、超過地震発生の危険があるとはいえない。」

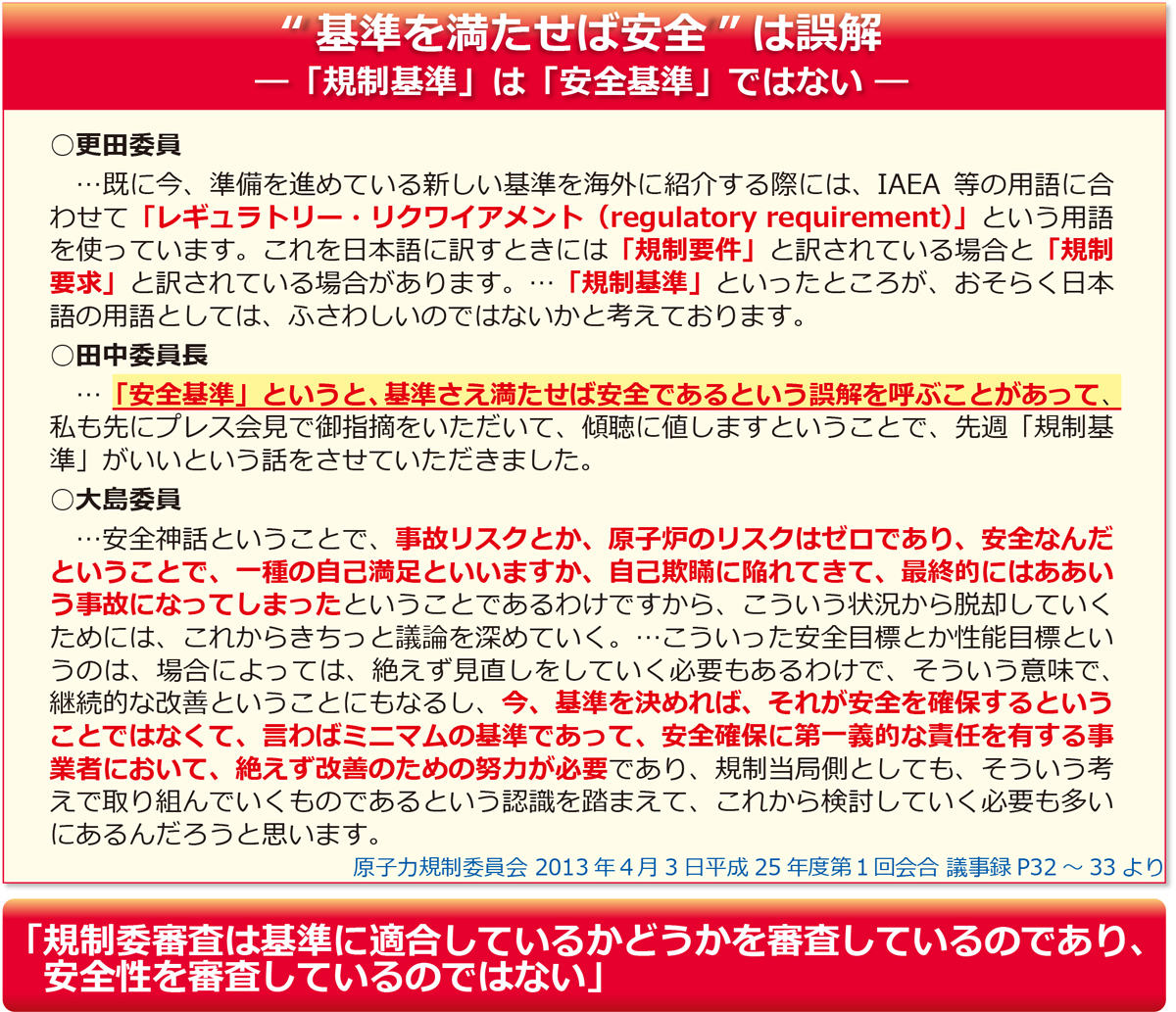

「そのような司法審査の在り方(引用者注:規制委の総合的判断を裁判所として審理し直すこと)は、福島第一原発事故の反省と教訓を踏まえた一連の法改正により、発電用原子炉施設の安全性に関する基準(新規制基準)の策定及び安全性の審査の権限が原子力規制委員会に委ねられた趣旨に反し相当でない。」ここに示された吉岡決定の認識は、(1)新規制基準は原発の安全性に関する基準である、(2)規制委審査は当該原発の安全性について審査している、(3)だから審査に合格した原発は一応安全だろう、とする完全な思い込みによる誤解です。

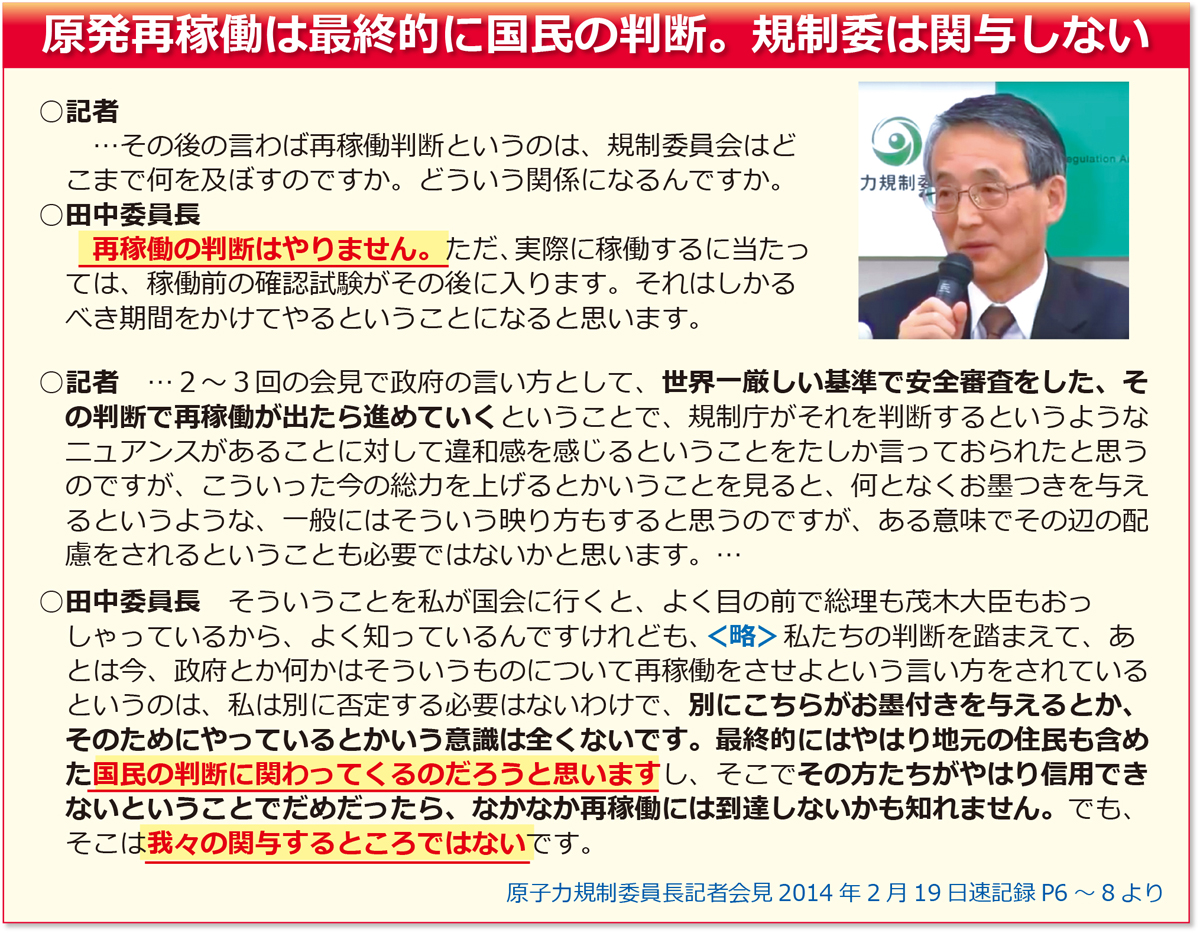

「我が国の新規制基準の下で審査されている原発は、基準に適合しているかどうかが審査されているのであり、安全かどうかが審査されているのではない。従って審査に合格しているからといって『安全だとは私は申し上げません』と規制委元委員長・田中俊一氏が再三再四言明している通りである。」(ここをクリックすると当該資料「2014年7月16日原子力規制委員会記者会見録」PDFが開きます)

(甲48号証 2014年7月16日記者会見速記録4頁)

「原発訴訟や仮処分申立の判決や決定の中には『規制基準に適合し、かつその審査に不合理な点がなければ、その原発は安全性に欠けることがないと推認される』式の判示が見られるが、これは事実誤認である。福島原発事故前の『原発安全神話』時代なら、この判示には一定の合理性があった。当時の安全基準とその審査は『原発の安全』を保証していたからである。」

「現行新規制基準に適合しかつ審査に不合理な点がなくても、その原発が安全性に欠けることはない、とはいえないのである。(下画像参照。赤字及び赤線は引用者)」

「発電用原子炉施設の安全性に関する基準(新規制基準)の策定及び安全性の審査の権限が原子力規制委員会に委ねられた趣旨に反し相当でない。」「新規制基準は原発の安全性を目指した基準である。」といえば、これは一般論として決して間違いとはいえません。

「我が国の制度では、原発に求められる最低限の安全性を決定する裁量審査権を有する国の機関乃至組織は存在しない。国民が判断する他はない。原発再稼働の是非は、田中元委員長が「最終的には国民の判断。規制委は関与しない。」と述べている通りである。その肝心の裁判所が、肝心の「新規制基準」や「規制基準適合性審査」の意義を理解せず、「吉岡決定」のように全く誤った事実認識の下に決定を下す、とあっては、債権者はなにをかいわんや、です。

(甲号証 2014年2月19日記者会見速記録)

国民が原発再稼働の是非を判断し法的に確定する仕組みもまた存在しない現状では、債権者らはその判断を裁判所に求める他はない。」

「また、伊方原発訴訟最高裁判決(最判平成4年10月29日)が示した司法審査の枠組みを原発運転差止仮処分に当てはめることも相当ではない。なぜなら、新規制基準を策定した主体ではないし伊方原発の安全性について審査した主体でもない四国電力に、原子力規制委員会がした許可(行政処分)に不合理な点がないとの主張、疎明をさせるのは相当ではないからである。上記最高裁判決における判断枠組みは、国及び原子力規制委員会を被告とする伊方原発をめぐる設置変更許可処分の取消しを求める行政訴訟において採用されるべきである。」論旨が必ずしも明瞭ではないのですが、平成4年伊方最高裁判決(以下「伊方最判」と記述します)の判断枠組みを採用しない理由を述べた箇所です。その理由は、

「原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議に用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過しがたい過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。」表現は小難しいのですが、中身は結構単純です。

「原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟においては、右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものであるが、被告行政庁の側において、まず、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認される。」これは、原告、被告のどちら側に立証責任があるのか、という話です。

「債務者が本件原子炉を運転することによって、債権者らが上記本案判決の確定まで受忍することが酷であると考えられるほどの損害を被るとか(著しい損害)、そのような損害が現実化する危険が上記本案判決の確定を待てないほどに差し迫っていること(急迫の危険性)の疎明を要する筋合いである。」(決定文87頁)いっていることは、伊方原発3号機の運転に伴って、債権者が、現に損害を受けていること、あるいはその具体的危険が差し迫っていることが「保全の必要性」の要件である、ということです。

「すなわち、①現時点で本件原子炉の運転にともなって既に大量の放射性物質の放出が発生・継続しており、債権者らの生命や身体等の重大な法益が侵害されている具体的事実、また②少なくとも、本件原子炉の解放基盤表面において債務者が策定した基準地震動Ssを上回る地震動をもたらす地震が発生する危険性について、(中略)、その危険性が本案判決確定を待つ暇もなく差し迫っている旨の評価を基礎付ける事実、以上の2点のいずれかの疎明を要するものといわねばならない。」(同88頁)これを読まれている方の多くは、吉岡決定が何をいっているのか恐らく理解ができないと思います。

以上